해양문화 몸과 맘이 힘들 때, 해양치유

페이지 정보

본문

사례 1: 1조 원은 적은 돈이 아니다. 요새 자동차 마니아 층에서 가장 핫하다는 테슬라 모델 3(퍼퍼먼스 사양 기준, 89,000,000원)을 1만 대 이상 살 수 있는 엄청난 액수다. 이 같은 천문학적인 금액을 해양치유산업에 쏟아붓는 지방자치단체가 있다. 완도군이다. 완도군은 2017년부터 2030년까지 총사업비 1조 원을 투입해 해양치유산업을 지역 성장 핵심 산업으로 키운다는 계획이다. 해양치유센터와 해양문화 치유센터, 해양치유 전문병원과 같은 공공시설뿐만 아니라 민자 8000억 원을 유치해 해양치유 호텔/리조트와 골프 테마파크까지 여러 가지 치유시설을 만들기로 했다.

< 독일 노르더나이의 해양치유 상품 >

사례 2 :발트 해에 있는 우제돔 섬은 태양의 섬으로 불린다, 연간 일조량이 북유럽의 다른 지역에 비해 훨씬 많아서다. 자연환경도 좋다. 12킬로미터가 넘는 백사장과 섬으로 이어지는 긴 다리, 그리고, 고급 호텔과 펜션 등 휴양시설이 많다. 독일이나 유럽의 부유층이 자주 찾는 이유의 하나다. 특히 1866년에 프러시아 제국의 빅토리아 공주 가족이 머물면서 30년 동안 황제의 휴양지 역할을 한 스토리도 있다. 2005년에 이 지역의 알베크, 반신, 헤렝스도르프 등 세 도시가 협력하여 현대식 해양 리조트로 탈바꿈시키면서 유럽의 대표적인 해양치유공간으로 입지를 굳혔다. 우리나라 해양치유지구로 선정된 충청남도 태안군의 경우 2019년에 ‘리하클리닉 우제돔’을 방문해 해양치유프로그램 개발 등에 대한 양해각서를 체결한 인연도 있다.

< 독일 우제돔 섬의 해양치유 인프라 >

ⓒ the Grand Hotel Heiligendam 및 Signature

우리나라 산과 바다에서 ‘치유와 힐링’이 새로운 산업과 정책 아이템으로 등장했다. 산림청이 먼저 치고 나왔다. 15년 전인 2006년에 산림문화ㆍ휴양에 관한 법률(약칭: 산림휴양법)을 만들었다. 종전에는 조림이나 육림 자원으로만 활용하던 산림을 문화와 휴양을 위한 활동공간으로 용도 변경하겠다는 취지다. 이때 등장한 것이 숲 해설가와 등산 안내인 제도 등이다. 이와 함께 산림을 국민의 정서순화와 자연학습공간으로 활용할 수 있도록 했다. 최근에는 산림욕장 등 산림 치유를 전담하는 산림치유지도사까지 배출하는 등 다양한 산림치유프로그램을 연다. 기존의 산림 개념을 재해석해 하나의 산업과 비즈니스 생태계로 만든 전형적인 혁신사례다.

< 해양치유자원 및 활용방법 >

ⓒ 완도군 홈페이지

해양 자원을 이용한 치유 프로그램도 새로운 혁신 아이콘으로 떠오르고 있다. 해양기후와 해수, 해양생물, 해양 광물 등 다양한 해양자원을 힐링과 치유 목적으로 쓰임새를 넓히고 있어서다. 올해 1월부터 시행에 들어간 해양치유자원의 관리 및 활용에 관한 법률(약칭: 해양치유자원법)을 보면, 이 같은 내용을 분명히 하고 있다. 이 법률 제2조에 갯벌, 소금, 해양심층수, 해조류, 해양경관, 해양기후 등 해양치유에 활용될 수 있는 해양자원을 ‘해양치유자원’이라고 밝힌 뒤, 이 같은 자원을 활용하여 체질 개선, 면역력 향상, 항노화 등 국민의 건강을 증진시키기 위한 활동을 ‘해양치유’라고 명시했다. 법률 시행을 계기로 ‘해양치유자원의 관리 및 활용에 관한 기본계획(2022〜2027)’ 수립은 물론, 해양치유산업을 활성화하는 사업도 하나둘씩 진행되고 있다.

< 우리나라 해양치유 시범 단지 >

ⓒ 해양수산부

무엇보다 해양치유기본계획을 보면, 앞으로 정부가 5년 동안 해양치유와 관련하여 어떤 사업을 어떻게 추진할지 일목요연하게 드러난다. 크게 3가지 대목이 눈에 띈다. 세부 추진 계획에 들어 있는 1) 사계절 해양치유 콘텐츠 발굴과 2) 해양치유 서비스 인프라 조성, 3) 해양치유산업 생태계 구축 등이 그것이다. 해양치유자원을 발굴하고, 체계적인 관리와 지원을 통해 새로운 거대 비즈니스를 만든다는 복안이다. 지금까지 해양치유 선진국에서도 시도하지 않았던 AR·VR 해양치유 콘텐츠 제작이나 해양치유 기기·장비·제품 상용화 기술을 개발하는 내용도 포함됐다. 새로운 해양치유 산업 생태계를 조성하려는 정부의 의지를 엿볼 수 있는 대목이다.

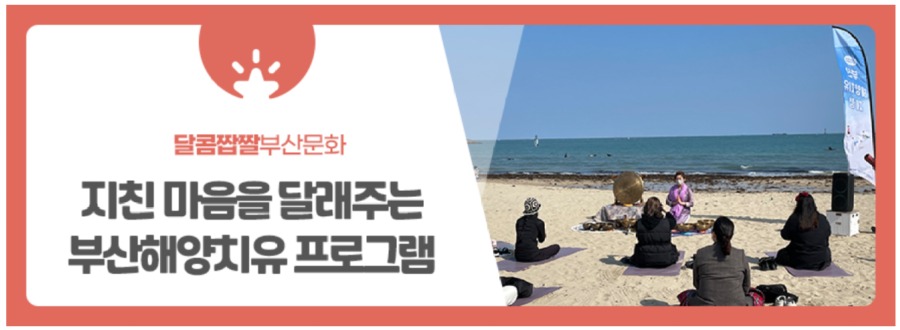

다만, 문제는 해양치유에 관한 제도적 기반을 구축하고, 기본계획을 수립해도 적절한 예산이 투입되지 않으면, 실행력이 크게 떨어진다는 점이다. 이런 측면에서 기본계획에 해양치유센터 건립 비용으로 중앙 정부 및 지방정부 예산 1354억 원 이외에 다른 사업비를 포함하지 않은 것이 눈에 밟힌다. 그나마 다행인 것은 최근 들어 부산광역시 등 일부 지방자치단체에서 자체 계획에 따라 해양 치유 프로그램을 운영하고 있다는 점이다. 부산의 경우 지난해에 이어 올해도 2차례에 걸쳐 행사를 진행하고 있다. 1차 프로그램은 6월에 끝났으나, 2차는 9월부터 시작한다. 송도, 수영강, 다대포 해변에서 노르딕 워킹, 싱잉볼 명상/요가, 필라테스와 같은 내용으로 구성되어 있다. 부산광역시는 지난해 이 프로그램을 운영한 결과, 타 지역에서 온 관광객들이 많았다는 점에 주목하고 있다. 해양치유프로그램을 새로운 관광상품으로 연계‧활용할 수 있다는 의미다. 해양치유는 힐링을 선호하는 최근의 라이프스타일을 반영한 비즈니스 아이템이다. 해양 치유를 ‘헬스 투어리즘’으로 만드는 다양한 비즈 모델이 나와야 한다.

< 부산광역시 해양치유 프로그램 진행 모습 >

ⓒ 부산광역시 홈페이지

(주)에코트라 오션 랩

연구개발본부장, 법학박사

해양 전문지 『디 오션』, 『오션 테크』, 『환동해 경제학』 등을 공동기획하고, 같이 만들었다.