해양산업 지속 가능한 소재 해조류를 통해 만든 고기, 배양육

페이지 정보

본문

현재 인류는 심각한 기후 위기에 직면해 있다. 인류가 예측한 영향과 속도보다 훨씬 빠르게 기후 위기가 진행되고 있고 IPCC 6차 보고서에 따르면 이미 지구의 생태계가 적응 한계를 넘었다고 평가하고 있다. 단순한 위협이라고 생각하기에는 근래 지속적인 폭염과 가뭄, 급작스럽고 파괴적인 폭설, 홍수 등 전례 없는 기상이변이 국내외를 막론하고 점차 잦아지고 있고 이미 많은 사람들이 이를 피부로 느꼈을 것이다. 축산업에 의한 오염, 화석 연료의 사용에 의한 오염 등 인간의 활동으로 지구 온도 상승과 환경 파괴는 점차 가속화되고 있기 때문에 이를 극복하기 위해서는 단순히 소비를 줄이거나 덜 쓰는 정도가 아닌 새로운 기술이 등장해야 한다. 그렇게 대체 단백질(alternative protein)이 등장하게 되었고 최근 몇 년간 대체 단백질에 대한 관심이 매우 뜨거운 상황이다. 대체 단백질이란 고기(육류 및 생선)의 단백질을 대체하는 원료가 무엇인지에 따라 식물에서 추출한 단백질을 조합해 만든 식물성 고기, 도축 없이 동물의 줄기 세포를 길러 만드는 배양육(배양 생선), 밀웜과 같은 식용 곤충 단백질 그리고 곰팡이나 균 등의 미생물을 배양해 만드는 미생물 유래 대체 단백질 등으로 구분된다.

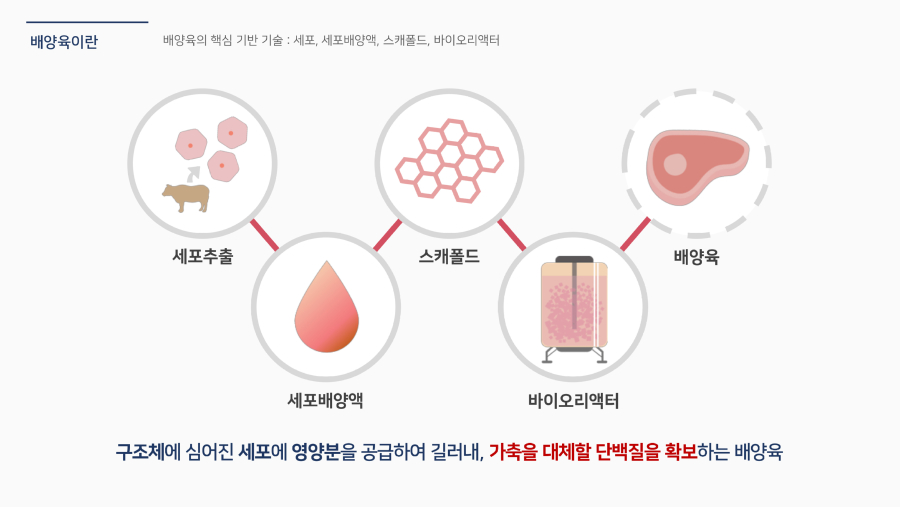

그중에서 오늘은 도축 없이 동물의 세포를 길러 만드는 고기인 배양육(cultivated meat)에 대해 이야기해 보려고 한다. 씨위드의 배양육을 설명하기 위해서는 조금 어렵긴 하지만 배양육의 요소 기술에 대해 먼저 이해할 필요가 있다.

<배양육 생산과정 모식도>

ⓒ 씨위드

배양육이 만들어지는 과정을 따라 설명하면, 우선 세포를 얻고자 하는 동물로부터 근육 조직을 일부 채취한다. 그리고 조직을 분해하는 효소들을 처리하여 확보한 근육 조직으로부터 줄기세포를 분리한다. 분리한 줄기세포를 바이오리액터라고 하는 배양 반응기에 넣고 아미노산, 단백질, 성장인자, 비타민, 무기질 등 영양분을 공급하는 세포배양액 (cell culture media)을 공급한 뒤 적정 온도에서 배양한다. 바이오리액터는 적정 온도, 산성도, 용존 산소 등 다양한 배양 환경을 감지하고 적절하게 맞춰준다. 이때, 바이오리액터 내에 세포가 세포배양액과 바로 혼재되어 배양하는 ‘부유 배양 방식’ (우유에 푼 미숫가루를 상상하면 좋다)이 있고, ‘지지체(스캐폴드)’라고 하는 특정 물질에 부착되어 배양하는 ‘부착 배양 방식’ (우유에 말아먹는 콘푸라이트와 유사하다)이 있다. 기원하는 세포의 특성에 따라 배양 방식이 달라진다. 일반적으로 배양육의 주요 구성 요소인 근육 세포는 부착 배양 방식으로 길러야 한다. 간혹, 그 생리상 부착 배양을 해야만 하는 근육 세포를 더 쉽고 상업적으로 키우기 위해 부유 배양 방식으로 키울 수 있도록 세포에 특성 조작을 가하는 경우도 있다. 최종적으로 이렇게 세포를 일정 기간 배양하면 세포 증식이라는 과정을 거쳐 그 수가 수천 배에서 수만 배 이상 불어나게 된다.

이렇게 만들어지는 배양육은 기존 축산업, 어업을 통해 얻어지는 고기와 달리 중금속, 미세플라스틱 (특히 생선류) 그리고 항생제 오남용 등의 이슈로부터 자유로운 깨끗한 고기이다. 또한 환경에도 기존 도축육에 비해 훨씬 이롭다. 하지만 배양육의 상용화를 위해서는 아직 넘어야 할 산이 많다.

첫 번째 문제는 높은 생산 가격이다. 배양육은 2013년 네덜란드 마스트리흐트 대학교의 Mark Post 교수에 의해 처음 세상에 등장했다. 이때 공개한 햄버거 패티 (약 150g)의 가격은 4억 원에 육박했다. 이는 실험실 수준에서 구현했기 때문이기도 하며, 결정적으로 세포 배양액에 소태아혈청(Fetal Bovine Serum; FBS)이 포함되어 있기 때문이다. 세포 배양액은 앞서 설명한 것처럼 여러 영양성분도 있지만 세포에게 성장과 분화(differentiation)의 신호를 줄 수 있는 성장 인자(호르몬 단백질)가 함유되어 있는 혈청을 포함한다. 소태아혈청은 말 그대로 임신한 소의 태아에서 피를 뽑아서 만들기 때문에 리터당 100만 원이 넘을 뿐 아니라 매우 비윤리적인 실험 소재이다. 배양육의 개발에는 사용할 수 없다.

두 번째 문제는 맛과 식감이다. 사람들에게 배양육에 대해 설명하면 맛이 어떤지 제일 많이 궁금해한다. 얼마나 고도의 기술이 들어갔든 결국 본질은 식품이기에 맛이 없다면 소비자에게 선택받지 못한다. 또한 우리가 고기를 상상할 때는 미트볼이나 패티 같은 분쇄육보다는 삼겹살, 스테이크를 먼저 떠올리게 된다. 앞서 설명한 생산 방식 중 부유 배양을 통해 만들게 되면 세포의 수를 늘리는 측면에서는 적합하나 세포가 고기 ‘조직’화 되는 데에는 한계가 많다. 따라서 지지체(스캐폴드)를 활용한 부착 배양 방식을 활용하는 것이 실제 식품 관점에서는 필수적이라 할 수 있다.

이외에도 훨씬 더 많은 난관이 있겠지만 씨위드는 앞선 두 문제를 해결할 수 있는 핵심으로 ‘해조류’를 떠올리게 되었다. 조류(algae)는 녹조류, 갈조류, 홍조류, 규조류 등 우리가 쉽게 접하는 종을 편의상 아울러 부르는 표현으로 물에서 생활하는 진핵생물군으로서 광합성을 통해 독립영양생활을 하는 생명체를 뜻한다. 광합성을 통해 영양분을 만드는 효율이 매우 뛰어나기 때문에 쉽고 빠르게 자란다는 장점이 있을 뿐 아니라 육상 식물에 비해서도 이산화탄소 흡수량이 5배가 넘는다고 한다. 결국 배양육의 목적 또한 환경의 지속성을 유지하면서도 고기를 안정적으로 공급하기 위함인데, 해조류의 이러한 광합성 효율은 가축을 덜 기름으로 인해 발생하는 환경적 이득에 추가적인 긍정적 영향을 줄 수 있다. 우리는 이러한 특성에 주목하여 씨위드는 조류를 배양육에 접목시키고자 노력하고 있다. 좀 더 구체적으로는 앞서 설명한 세포의 영양분이 되는 세포 배양액을 미세조류(microalgae)로 만들어 매우 저렴할 뿐 아니라 먹을 수 있고 소태아혈청이 들어가지 않는 배양액을 개발하고 있고, 세포가 자랄 수 있는 공간을 제공하는 지지체의 경우 미역, 다시마 등의 대형 갈조류를 활용하여 제작하고 있다.

동물의 세포를 키우기 위해 적합한 환경을 조성해 주는 것이 결국 배양육의 핵심이고, 씨위드는 이러한 조류라는 소재를 활용하고 있다. 씨위드 뿐 아니라 모든 배양육 기업들은 저렴한 무혈청 세포 배양액을 만드는데 집중하고 있고 효모, 식물, 미생물 등 자연에서 얻을 여러 소재들을 활용하고 있다. 전략에 따라 일부 차이가 있으나 부착 세포를 위해 지지체를 사용하는 기업들은 콩, 여러 식물의 조직, 동물성 콜라겐/젤라틴, 미생물 등 정말 다양하고 창의적인 소재들을 활용해 적합한 지지체가 무엇인지 찾아내고 있다.

전 세계적으로 배양육의 관심이 늘어가는 속도만큼 기업의 수도 폭발적으로 늘어나고 있다. Good Food Institute에 따르면 2021년 공식 통계에 잡히는 배양육 기업만 107개가 넘는다. 흥미롭게도 배양육을 만드는 것은 결국 고기를 만드는 것이기 때문에 기술에 ‘정답’이 존재하지 않는다. 그만큼 기업의 수만큼 접근 전략의 수도 많다고 볼 수 있다. 즉, 모든 기업은 각각 다른 핵심 기술(레시피)을 가지고 고기를 만들기 위해 노력하고 있는 상황이다. 앞서 설명한 요소 기술을 예로 들면 이스라엘의 Aleph Farms, 네덜란드 Mosa Meat는 소의 줄기세포를 이용해 소고기를 만들고 있으며 최근 SK 최태원 회장의 관심과 투자를 받은 미국의 Wildtype은 연어세포를 가지고 연어를 만들고 있다. 하지만 전 세계적으로 ‘두꺼운’ 조직을 배양하는 기술은 거의 전무한 상황이다. 씨위드는 한우의 근육줄기세포를 배양해 수 센티미터 두께의 한우 배양육 스테이크를 개발하기 위해 노력하고 있다. 다른 기업에서 이러한 기술을 만들기 어려운 까닭은 세포를 두꺼운 조직으로 키워내는 것 자체가 배양육이 아니라 생명공학 분야에서도 이미 어렵기 때문이다. 특히 연구적인 측면이 아닌 상용화를 위해서는 실체가 있고 확장이 가능하며 (scale-up) 가격이 매우 저렴한 소재들이 사용되어야 한다. 왜냐하면 우리가 만들고자 하는 최종 제품은 값비싼 백신이나 항체 같은 바이오 의약품이 아니라 결국 우리가 매일 섭취하는 고기이기 때문에 그 가격에 대한 압박이 어떤 분야보다도 높은 특성을 가지고 있다.

또한 안전성도 굉장히 중요한 문제이다. 우리가 쉽게 상상하는 실험실의 모습은 다소 무섭게 표현되기 마련이다. 그렇기에 실험실에서 만들어지는 음식은 막연하게 되게 찝찝하고 무서울 것만 같다. 이는 새로운 식품에 대한 두려움(food neophobia)과 과학기술 공포증(technophobia) 때문이며, 배양육은 이렇게 사람들의 공포감을 뛰어넘을 논리적, 감성적 접근 또한 필수적이다.

이러한 점에서 씨위드가 해조류 또는 미세조류를 배양육 분야에 적용시키고자 하는 것에는 많은 의의가 있다고 생각한다. 조류는 아주 오랜 기간 안전하게 섭취되어 왔고 생산이 쉬울 뿐 아니라 대량생산에도 적합하다. 특히 아시아권에서는 일상적인 음식 재료이기 때문에 거부감이 거의 없다고 할 수 있다. 대량생산에서도 낙관적이다. 미세조류의 경우 한때 석유를 대체하기 위한 바이오매스가 주목받으면서 원유를 대체할 만큼 저렴하게 만들기 위해 수천 톤 단위의 미세조류를 대량 배양하는 시스템이 이미 잘 구축되어 있다. 해조류나 미세조류 모두 곡물처럼 드넓은 경작지를 필요로 하지 않고 각각 바다 양식, 바이오리액터를 사용하여 배양하는 그 특성상 생산 확대에 있어 부담이 없다. 특히 조류는 많이 키울수록 탄소를 포집하고 산소를 배출하기 때문에 더욱 좋다고 할 수 있다. 곡물의 경우 사람도 소비하고 가축도 소비하는 경쟁적 측면이 있고 최근 러시아-우크라이나 전쟁을 통해서도 수급의 불안정성이 생길 수 있는 식량안보 문제가 우리에게도 잘 와닿은 만큼, 기존에 수요를 충분히 감당하고 있으면서도 새롭게 확장 가능한 소재가 필요하며 그에 제일 적합한 것이 바로 조류라고 생각한다.

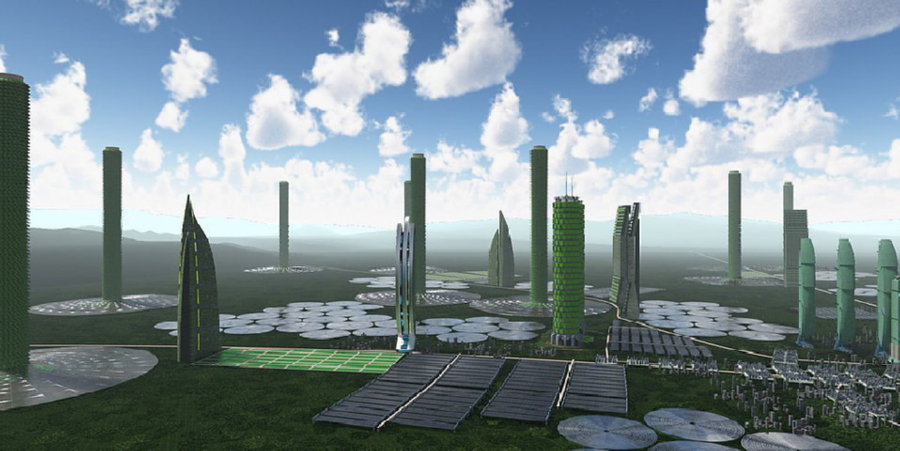

<Shojin meat 농장 풍경>

ⓒ Shojinmeat 홈페이지

비단 이러한 생각을 우리만 하는 것은 아니다. 일본의 Shojinmeat Project는 대중들이 참여하는 과학 프로젝트로, 실험실이 아닌 우리 가정에서 배양육을 만들기 위한 다양한 아이디어를 만들고 실천하는 흥미로운 단체이다. Shojin meat에서는 본인들이 상상하는 미래의 축산 시스템을 다음과 같이 그려내었다. 소가 드넓고 황량한 토지에 갇혀 자라는 것이 아닌 조류를 효율적으로 길러내어 세포에게 공급한다는 상상이다.

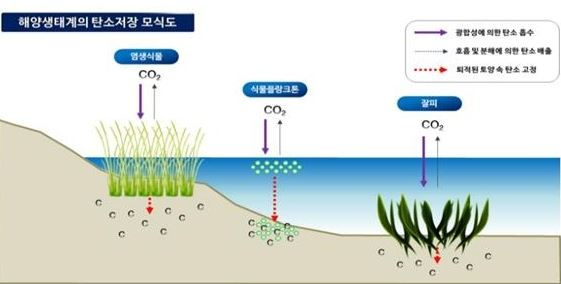

<블루 카본>

ⓒ 에코타임스(2022.07.21.)

앞으로의 해조류 전망도 긍정적이다. 최근 탄소배출권과 관련해 많은 사람들이 주목하고 있다. 탄소 배출을 줄이는 것도 중요하고 역으로 탄소를 포집하는 것도 매우 중요하다. 탄소 포집은 대부분 나무와 숲이 흡수하는 이산화탄소만 생각하지만, 실질적으로 지구 대부분은 바다이기 때문에 이러한 바다 및 연안에서 흡수되는 탄소를 블루 카본(Blue Carbon)이라고 한다. 이러한 측면에서 글로벌하게 전개되고 있는 Oceans 2050 [6], 최근 북미와 유럽에서도 해조류의 환경적, 영양적 측면에 집중해 해조류 대량 양식에 나서고 있으며 몇 년 내에 아시아 생산량을 유의미한 수준으로 따라잡고자 하고 있다 [7,8]. 이렇게 생산자가 많아질수록 소비자인 씨위드의 입장에서는 공급 단가가 점차 낮아질 수밖에 없기 때문에 단가를 계속해서 낮춰야 하는 배양육에 있어서 좋은 소재라고 생각한다.

우리가 고기를 섭취하는 방식은 인류가 지구에 등장한 이래로 불안정적 공급 방식인 수렵이라는 단계를 지나 사육이라는 안정적 공급 방식을 거의 만 년간 유지해오고 있다. 그동안 우리 인류는 단백질을 공급하는 축산, 어획 시스템을 통해 지구를 남용하고 있었다. 이제는 그 방식을 조금씩 바꿔야 할 시기가 필연적으로 다가오고 있다. 그러한 움직임에 조금이나마 기여를 하고 있어 기쁘고 무거운 마음으로 임하고 있다. 앞으로 가까운 미래에는 ‘고기를 먹기 위해 동물을 도축하는 게 더 부자연스러운’ 미래를 만들고 싶다.

ⓒ “How will Mosa Meat spend its latest $55m injection?”, Foodnavigator, 2020

ⓒ 발췌 : 「Cultivated meat and seafood’ 2021 state of the industry report」, GFI

ⓒ Oceans 2050, https://www.oceans2050.com/

ⓒ “유럽서 주목받는 미역... 북해에 대규모 해조류 양식장 건설 계획”, BBC, 2022.08.08

ⓒ “환경: 우리가 몰랐던 미역의 효능...유럽서 주목받는 이유”, BBC, 2020.09.02.

㈜씨위드 공동대표 및 최고기술책임자(CTO)

배양육을 개발하는 스타트업 ㈜씨위드(SeaWith Inc.)에 근무하고 있다.

대구경북과학기술원(DGIST)에서 기초학부를 졸업한 후 자대에서 생명공학 석박사학위 통합과정 5년차 과정을 밟고 있으며,

학위를 시작하면서 거의 동시에 창업을 시작했다. 바다가 바로 보이는 해운대와 기장에서 쭉 살았기에

바다와 친숙하고 결과적으로 조류(algae)를 가지고 새로운 접근을 시도할 수 있었다.