해양문화 바다의 개척과 함께한 등대의 역사

페이지 정보

본문

고대 항로표지의 탄생

높은 탑 꼭대기에 불을 밝힐 수 있는 등화를 장치하고 어두운 밤에 항해하는 선박에 그 위치를 가르쳐 줄 수 있는 등대를 전문적으로 관리하게 된 것은 서구에서 17세기 이후에 나타나게 되었다. 그 이전까지는 해안에 불을 피우거나 구조물을 세우고 그 위에 장작불을 점화하여 야간항해의 자료로 사용하였다. 이런 종류 등화의 유래는 인간의 해양활동과 시대를 같이 하고 기록이 없는 시대까지 거슬러 올라갈 것이다. 역사가 장구한 중국에서는 4천 년 전부터 해양활동에 봉화를 이용하여 선박안전 항해에 기여하였다고 한다. 기원전 천 수백년경 동부 지중해 연안 나라에서는 선박을 이용한 해상교통 활동이 무척 활발하여 등대가 있었다는 기록이 남아 있다. 그리고 이집트에서도 고대에 리비아인들이 이집트 연안에 탑을 세우고 야간에 나일강으로 들어가는 선박에 항로의 목표물로 이용토록 한 기록이 남아 있다. 고대 희랍시인 레스치에스(Lcshes BC 600년)는 다르다넬스(Dardanelles) 지역의 시지움 곶(Singeum, 현재의 Cape Incihi Sari)에 선박의 항해 목표를 위하여 상시 불을 피운 등대가 있었다고 기록하였다.

또 세계 최초의 등대로 널리 알려지고 세계 7대 불가사의의 하나로서 알려진 파로스(Pharos) 등대는 이집트의 프톨레메우스 왕대 (BC 279년)에 알렉산드리아만의 입구에 있는 파로스섬에 세워졌다고 한다. 등대의 외부 높이는 140m이며 대리석으로 두텁게 성벽처럼 쌓아 올리고, 내부에는 60m의 탑을 만들고 넓은 공간을 조성하였다. 탑의 꼭대기에는 화강암으로 제작된 화대가 있어 승려가 야자수로 불을 지피고 그 불빛은 100km 떨어진 해상에서도 보였다고 한다. 내부에는 장작을 지펴 불을 피웠던 것으로 알려졌지만 장작을 어떻게 운반하였는지는 현재 알 수 없다. 최초의 등대로 기록된 파로스등대는 몇 번이나 재해를 입고도 수리하여 사용되어 오다가 AD 14세기경에 지진으로 파괴되어 지중해의 아름다운 바닷속에 잠기게 되었다. 그런데 한가지 흥미로운 사실은 등대의 제작을 명한 토레미 황제(Ptolemeeus)의 이름이 새겨진 한 겹 안쪽에 실제로 건축한 기사의 이름으로 추정되는 사스트라투스(Sostratus)라는 이름이 다시 새겨져 있는 것이다. 이는 후세에 언젠가 등대가 해체될 때는 자기의 이름이 세상에 알려지기를 기대하는 권력 없는 장인의 염원이 담겨 있는 것으로 볼 수 있겠다. 고대 로마제국이 유럽 대륙 전역으로 세력을 확장하게 되면서 이탈리아를 중심으로 지중해에서 무역이 번성하여 해상활동이 활발하게 이루어졌다. 그러면서 AD 50년 크라우디아스 황제가 오스티아에 세운 탑이나 라베나항 입구, 카프레아타, 메시타, 크리소오라오스강 입구 등 이탈리아 연안 각지에 항해의 목표를 위하여 불탑(등화)을 세우고 이를 파로스라 불렀다. 이들은 전부 위로 갈수록 가늘어지는 원통형의 3~4층 구조로 되어 있었다. 이후 로마인들은 갈리아지역(프랑스, 벨기에, 네델란드 등 로마의 속령)과 영국에도 등대 건축술로 전파하였다. 그러한 이러한 시설들은 그 존재가 조금 전해지고 있을 뿐 그 규모나 구조, 등화를 어떻게 유지하였는지에 대해서는 명확하게 알려져 있지 않다.

독일의 고고학자 H. Thiersch 교수가 그린 파로스 등대

ⓒWikipedia

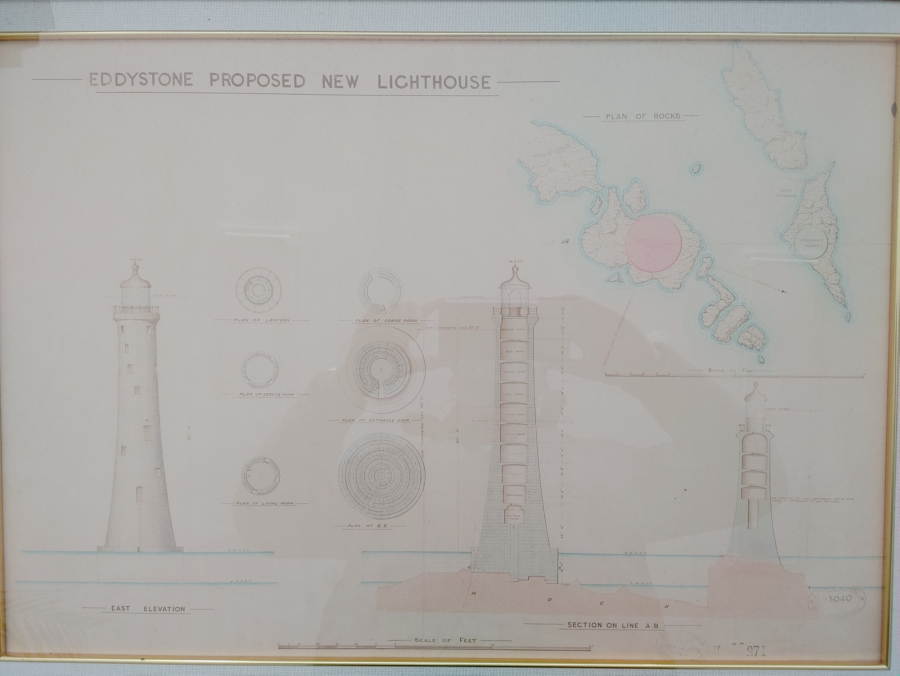

근세의 항로표지

근세의 항로표지(등대, 등부표, 등표 등 선박의 외부에 설치되어 항해의 지표가 되는 시설, 시스템 및 서비스를 일컫는 총칭)의 기원은 15세기 말경으로 볼 수 있다. 여러 도시가 번영했을 무렵 덴마크 왕은 항해자의 요구에 따라 동맹을 맺은 도시와 서유럽 사이의 해상교통로인 카테카트(Kattegat) 해협의 중요한 지점에 등대를 세우고, 위험한 암초에는 부표를 세워 위험을 널리 알리게 하였다. 또한 시야를 가릴 정도로 짙은 안개가 끼었을 때는 교회의 종을 쳐 무신호(Fog Signal) 역할을 하게 하였다. 이러한 항로표지의 유지비용은 통항선박에 징수하였다. 초기의 이런 등대들은 주상에 횡목을 붙이고 그 위에 올려놓은 가마솥 안에 석탄을 태우는 것이다. 결국 덴마크가 유럽에서는 다른 유럽국가들 보다 일찍 항로표지에 눈을 돌림으로써 근대 항로표지의 선구자 역할을 하였다. 프랑스에서도 카론누 하구에 골드안 등대를 설치함으로써 등대의 역사가 시작되었다. 1584년 건축하기 시작하여 37년간 걸쳐 완성된 등대는 현재에도 아름다운 등대 건축의 하나로 손꼽힌다. 이 등대는 18세기 말 르네상스식으로 상부 구조물을 개량하였으며, 등탑의 높이는 207피트이다. 그러나 이 건축물은 등대이기도 하지만 신전이기도 하였다. 1595년에 지브랄타 해협 동단의 코룬나 등대는 로마인이 석조의 등대를 세웠으며, 등탑의 직경이 12피트, 높이 9피트의 소규모 건축물이지만 이것은 순수하게 등대의 목적으로 건설되었으며, 유리를 이용한 등롱을 설치하고 등롱 안에서 기름을 태워서 불을 밝혔다. 17세기에 들어와서 해운의 발달과 더불어 유럽 연안의 각 곳에 많은 등대가 건설되었다. 영국의 메이드, 센트아구네스, 센드이 등대는 이 무렵에 건립된 등대이다. 미국의 최초 등대는 보스톤 등대(1716년) 이며 이시기에 건립된 등대들은 목조탑이 많았다. 근대식 등대는 최기에는 석조로 탑을 건축하였으며, 건축재료와 기술은 육상 건축물과 별 차이가 없었으나 바다의 암초에 건설되는 등표는 특수한 기술이 요구되었다. 영국의 에디스톤, 비숍록 등은 암초에 설치된 대표적인 항로표지시설이다. 에디스톤 암초는 플리머스 항에서 14마일 떨어진 바다에 위치하고 있으며, 간조시에 나타나는 간출암에 건설된 등표로서 1698년에 기초는 석조를 쌓고 목조를 세웠으나, 오래 견디지 못하고 파랑에 의해 유실되어 1705년에 재건축하였으나, 이 또한 1755년에 등실이 화재로 소실되어 1756년에서 1759년까지 석조로 등표를 건축하여 오늘에 이르고 있다.

영국 에디스톤등대(등표) 설계도면 (1876. 영국 Trinity House)

ⓒ국승기

등대의 광원과 음향 및 무선표지

초기의 근대식 등대의 광원은 나무나 석탄을 태워 이용하였으며, 18세기 말경까지 계속 되었다. 이 때문에 석탄의 연간 소비량이 약 400톤에 이르며 등화를 지키기 위하여 3명의 등대수가 교대로 근무하였다. 이 방법으로 언제나 안전한 광력을 유지하여 등화를 비추는 것이 어려워 항해자의 오인이 발생하여 등대부근에서 해양사고가 빈번하게 발생하였다. 그러나 그 당시에는 커다란 광력을 얻기 위하여서는 원시적인 방법뿐이었으므로 오랫동안 이러한 방법이 사용되었다. 목재, 석탄을 태운 기름이나 납초를 사용하여 기름에 적신 등심이나 촛불로는 충분한 광력을 얻기에 부족하였지만 등화의 보수는 용이하였다. 1780년경에 이탈리아 물리학자 알칸트는 원형화구로 원적등심을 사용하고 중심에서 공기를 공급하는 램프를 발명하였으며, 이것이 등화로 이용되었다. 이후 프렌넬 렌즈가 발명되어 등대에 사용되면서 석탄을 태웠던 구식등대의 급속한 변화가 있었으며 19세기에 스티븐슨이 등대용 램프를 공한하여 식물성 기름을 사용하여 보다 나은 광력을 내게 되었다. 이때부터 램프시대에서 가스등기 시대로 들어가면서 여러 사람이 가스등기를 고안하였으며, 특히 1887년 엘스바흐(Carlvon Welsbach)가 가스맨틀을 발명하여 백열가스등은 밝고 안정된 조명이 되었다. 이후 항로표지 등화로서 석유를 증발시켜 가스에 점화하고 맨틀을 백열시키는 바비엘식, 찬스식, 훅크식 등의 등기가 사용되었다. 또한 19세기 말엽부터 가스의 원료인 카바이드의 공급이 용이하게 되어 아세틸렌가스를 이용한 조명이 보급되어 소규모 등대나 부표에 많이 이용되었다.

19세기 말에 전기가 발명됨에 따라 등대에서도 광원으로 전기장치를 이용하기 시작하였다. 전기등이 항로표지용 등기구로서 우수한 것은 광력이 크고 일정한 광도를 유지할 수 있다는 것과 운영이 편리하다는 점이다. 초기의 전기등은 아크등 이어서 유지비가 많이 드는 단점도 있지만 높은 광력과 운영의 편리성 때문에 1920년대에 들어서 세계 각국에서는 항로표지에 전기등화를 채용하여 현재에 이르고 있다.

해상에 짙은 안개가 발생하면 시야가 차단될 뿐만 아니라 빛을 이용한 항로표지도 소용이 없게 되어 안개는 항해자에게 위험하고 무서운 공포의 대상이 되었다. 안개 속에서 항해 중인 선박이 충돌이나 좌초를 피하기 위해서는 고대 범선시대부터 음향신호를 이용하여 왔으며, 이후에 항로표지에도 음향시설이 설치되었다. 초기에는 종을 쳐서 소리를 내는 타종방식이 이용되다가 1862년 영국에서 세미 디젤엔진에 의한 공기압축기를 가동하여 압축공기로 무적을 취명하는 방식이 고안되어 등대에 설치한 것을 시작으로 하여 지금의 음향표지시설이 되었다.

또한 1890년대에 마르코니가 무선전신을 발명하고 이어서 무선전신에 선박에 이용되기 시작하면서 1910년경에 무선방향탐지기가 개발되고, 해안의 요소에 전파방향탐지기를 설치하여 선박의 무선방위를 측정하여 알려주는 전파방향탐지국이 세워지기 시작하였고, 전파방향탐지기의 가격이 저렴해짐에 따라 이 장치를 탑재한 선박이 육상송신국의 방위를 측정하게 되어서 육상에는 호출부호만을 발사하는 무선표지국이 세워지게 되었고 우리나라에서도 1940년대에 전파방향 탐지국과 무선표지국이 도입되었다.

우리나라의 고대 항로표지

해양은 고대국가 시대에서부터 식량을 비롯하여 에너지 등의 자원공급원으로서 역할이 중요하였을 것이며 시간이 흐르면서 운송로로서의 기능도 점차 중요성을 띠게 되었을 것이다. 우리나라는 지정학적으로 태평양과 중국대륙에 인접한 반도로서 국토의 삼면이 바다로 둘러싸인 세계 중심의 해양국가로서 선사시대부터 해양활동이 빈번하여 관련 기술이 발전하여 왔다. 이에 따라 선박의 안전운항을 위한 항로표지도 해양활동에 크게 기여하여 왔을 것이고 해운의 역사와 항로표지의 역사도 함께 할 것이다.

특히 해상활동이 활발했던 삼국시대를 거쳐 장보고 시대에 중국이나 아랍과의 무역에 사용하던 교관선 운항에는 이미 지남철이 사용되었으며 인위적으로 땅끝이나 섬 정상에 봉수대를 설치하여 불빛에 의한 신호나 암초에 깃발을 꽂아 안전한 항로나 포구의 위치를 알려 안전운항을 도모하였을 것으로 추정된다. ⓒ 최근식, 고려대학교 대학원 사학과 박사학위논문

1123년 북송의 사신 서긍이 고려를 다녀가면서 그림과 함께 편찬한 “고려도경”(원제목 『선화봉사고려도경』)에는 언제나 중국 사신의 배가 흑산에 이르렀을 때 밤이 되면 산마루에서 봉홧불을 밝히고 여러 산들이 차례로 호응하여서 왕성까지 가는데, 그 일이 이 산에서부터 시작된다는 내용에서 봉홧불이 항로표지의 역할을 하고 있음을 보여주고 있다. 이후 이배는 흑산을 지나 배의 항행이 순조로와 청주 마도에 도착하였는데 여기서도 항로표지에 관한 기록을 볼 수 있다. 그의 기록에는 서해사단 직항로의 항해 일정이 상세히 기록되어 있음은 물론 그가 타고 온 배의 구조와 크기, 측심방법, 등화통신, 돛 조작술, 항해장비와 항해술 등과 더불어 배가 안전하게 운항하기 위하여 이용하였던 지형지물이나 횃불을 비추던 위치까지 상세하게 남아 있다. 이는 고려시대에 이미 선박의 안전항해를 위하여 항로표지를 이용하였으며, 항로표지를 관리하던 관제도 있었음을 추정할 수 있게 된다. 흑산도에는 현재에도 선박을 인도하기 위하여 사용하던 횃불 터와 관사 터가 남아 있어 향후 항로표지의 역사연구에 중요한 자료로써 활용될 수 있을 것으로 판단된다.

조선시대에는 경상도, 전라도, 충청도와 한양을 왕래하는 조운과 조선통신사 파견을 제외하고는 해양활동이 극히 위축된 시기였다. 조선시대에는 고려시대의 조운을 담당했던 초마선보다 더 큰 선박이 개발되어 조운선에 이용되었다. 그렇다고 하더라도 조운선은 여전히 소형인데다가 잦은 해난사고로 인한 침몰과 파손이 많았다. 세곡을 운송할 조운선이 크게 부족하게 되어 안전한 항해를 요구하게 되어 결국 항구적인 항로표지의 필요성이 제기되었으며, 이러한 기록들이 조선왕조실록에 나타나고 있다. 조운선이 통과하는 각 지방관에 대해 항해의 장애가 있는 여울이나 암초가 있는 곳에 표를 세우게 하고 관리토록 했다.

조운활동 외에는 해양활동이 전무하였던 조선시대에 우리 민족의 해양활동에 대한 기질이 사라진 것은 아니었다. 이충무공이 백전백승의 명장으로서 세계 해전사상 빛나는 업적을 이룬 것은 잘 알려져 있다. 수군의 활동으로 두드러진 것이 임진왜란 당시 이충무공의 활약이지만, 언제나 열세인 수군의 세력으로 수많은 왜군의 세력에 대항하여 백전백승을 거둔 성과는 적의 기동을 방해하는 수중방책 등의 기록이 많이 있으나 선박안전운항을 위한 항로표지시설에 관한 기록은 없는 실정이다. 당시 수군의 활동해역이 다도해로서 수로가 좁고 조류가 빠르며 수심의 변동이 심한 해역여건 및 수중 암초 등에 의한 수군의 피해를 방지하기 위해서 북, 꽹과리, 호적, 봉화 등이 이용되었을 것으로 추정된다.

대한민국의 근세 등대의 역사

19세기 말 대한제국은 서구 열강 국가들과 문호를 개방하기 위한 통상조약을 맺지 시작하였다. 부산항, 원산항, 인천항 등의 개항과 더불어 수세업무를 위하여 원산해관, 인천해관, 부산해관이 개설되고 1884년에 총세무사를 임명하였다. 그해 대한제국 공무아문에 등춘국(해변의 각처의 통상하구와 불통상항구의 등대와 등표를 관장한다)이 설립되고 이국은 이듬해인 1885년 농공상부 관선과로 이관된다.

대한제국 정부는 25만원의 차관예산으로 고관등간신설(부산항로), 제뢰계등입표증축(부산항로), 계등입표신설(부산항로), 월미도등대신설(인천수도), 인천와사제조소신설(인천수도), 팔미도등대신설(인천수도), 북장자서등표신설(인천수도), 백암등표신설(인천수도), 부도등대신설(인천수도), 옹도등대신설(인천수도) 등을 실행하겠다고 1902년 3월 26일 미국 외 7개국(독일, 프랑스, 영국, 러시아, 네덜란드, 일본, 중국)에 외교문서로 항로표지사업을 알리고 착수하였다. 1902년 5월에 인천항 팔미도등대, 소월미도등대, 북장자서등표, 백암등표의 설치공사를 착수하였으며, 1903년 6월 1일 4기의 등대를 점등하였으니, 이것이 우리나라 근대식 항로표지의 효시이다. 그리고 1903년 4월에 착공한 부도등대는 1904년 4월 완공되어 점등되었다.

이렇게 외세에 떠밀려 자의 반 타의 반으로 시작된 대한민국의 항로표지는 우리나라의 발전과 함께 현재 커다란 도약을 해왔다. 3개 해양강국으로서 도약을 꿈꾸는 대한민국의 바다에 5천300여기의 항로표지가 안전항해의 지표로서 활약하고 있다.

1903년에 걸립되어 현재 원형만 남은 팔미도 등대(앞)과 최근 건립된 100주년 기념 등대(뒤)

ⓒ국승기

국제항로표지협회(IALA : International Association of Marine Aids to Navigation and Light House Authorities)

국제항로표지협회는 선박의 안전 확보 및 신속한 운항으로 해운의 능률을 향상하고, 적절한 기술을 통한 항로표지의 지속적인 발전 및 효율적인 관리 운영을 목적으로 항로표지에 관한 비정부 간 국제기구로 발족한 것이다. 원래 이 협회는 서구제국 간에 항로표지에 관한 비정부 간 기구로서 1929년에서 1956년까지 지역적인 기술 협력기구 형태로서 국제등대협회로 존재하였으나, 1957년 7월에 20개국으로 세계적인 기구로 정식 발족하게 되었다. 이 기구의 운영은 사무국을 프랑스 파리에 설치하고, 선박의 안전항해 및 해양환경보호를 위한 조화로운 항로표지에 관한 기술문제 및 항로표지에 관한 규정 등을 다루고 있다. 이 기구는 이사회(24개국 이사국으로 구성, 년 2회 개최), 총회(매 4년마다 개최), 컨퍼런스(매 4년 마다 총회와 함께 개최), 심포지엄(매 4년 마다 개최 - 총회와 차기 총회사이 즉, 총회 후 2년에 개최), 4개 기술위원회(년 2회 개최) 그리고 각종 세미나 및 워크숍을 개회하고 있다. 회원은 국가회원(National Member : 국가의 항로표지 관장기관), 산업회원(International Member ; 항로표지 산업체), 협력회원(Associate Member : 국가회원 이외 관련기관, 대학, 연구기관 등), 명예회원(개인명예회원으로서 IALA에 지대한 공헌을 한 개인)으로 구성되어 있다. 또한 산하에 World-wide Academy(IALA WWA)를 두고 항로표지에 관한 교육, 훈련 및 세계적인 항로표지 기술의 보급에 중점을 두고 있다.

우리나라는 1962년 9월 19일에 이 기구에 정식으로 가입했으며, 2006년에 처음으로 회원국들의 투표에 의해서 선출되는 이사국으로 진출한 이래 현재까지 계속하여 4번 연속 이사국으로 활동하고 있으며, 2018년 5월에 총회 및 컨퍼런스(“세계등대총회”)를 대한민국 인천에서 성공적으로 개최하고 차기 회의가 열리는 2023년 5월 브라질회의(원래는 2022년에 열려야 했으나, COVID-19 Pandemic으로 1년 연기되었음)까지 의장국 임무를 수행하고 있다.

이 기구는 현재의 비정부간국제기구(Non-Governmental Organization : NGO)에서 정부간국제기구(Inter-Governmental Organization : IGO)로 기구의 형태를 바꾸기 위하여 2020년 5월 말레이시아 IALA 외교회의에서 국제협약(Convention on the International Organization for Marine Aids to Navigation)을 채택하고 발효를 위해서 현재 30개국의 비준을 기다리고 있는 실정이어서 조만간에 정부 간 국제기구(IGO)로서 거듭날 것으로 기대되고 있다. 우리나라는 지금까지의 활발한 기구에서의 활약을 바탕으로 하여 IGO로 바뀐 후에도 큰 활약을 할 것으로 기대되고 있다.

프랑스 파리 근처 생제르망에 위치한 IALA HQ

ⓒ국승기

IALA ENG 기술위원회 참석자(2019.)

ⓒ국승기

ⓒ발췌 및 재구성 : 등대100년사(해양수산부 발행, 저자 국승기)

한국해양대학교 해양경찰학부 교수

국제항로표지협회(IALA) Wirkd-Wide Academy 운영이사회 의장을 겸직하고 있다.