해양문화 BBNJ 협정, 대한민국도 리딩그룹이 되다

페이지 정보

본문

대한민국, BBNJ 협정 비준

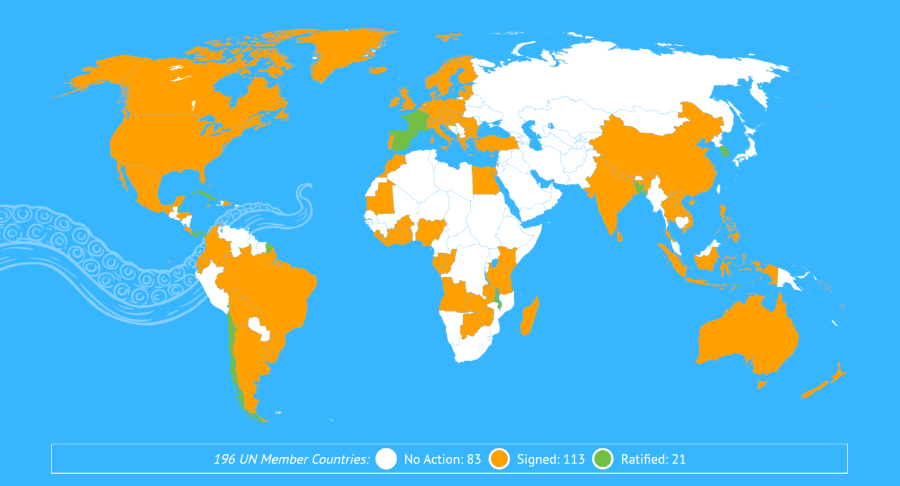

2025년 3월 19일, 우리나라는 ‘국가의 배타적경제수역과 대륙붕 바깥 바다와 해저의 생물 다양성 보전 및 지속가능한 이용을 위한 국제협정’(약칭 ‘BBNJ협정1)’에 가입했다. 이로써 우리나라는 21번째 BBNJ 협정 가입국이 되었다.

현재, 이 협정에 113개국이 서명했지만, 실제 비준을 마친 국가는 21개국뿐이다. 이 협정이 실제로 효력을 갖기 위해서는 최소 60개국의 비준이 필요하므로, 아직 39개국의 추가 가입이 필요한 상황이다.2)

이 협정은 2004년 유엔이 관련 작업반3)을 구성한 후, 약 17년간의 국제적 논의를 거쳐 2023년 6월에 최종 채택되었다.

1)(Agreement under the United Nations Convention on the Law of the Sea on the Conservation and Sustainable Use of Marine Biological Diversity of Areas beyond National Jurisdiction, 이하 ‘BBNJ 협정’), 해양법에 관한 국제연합 협약(‘유엔해양법협약’)하에 국가관할권 이원지역의 해양생물다양성 보전 및 지속가능한이용을 위한 협정, 한마디로 국가의 관할권이 미치지 않은 바다와 해저의 해양 생물의 다양성을 보호하는데 초점을 둔 국제해양조약이다.

2)BBNJ 협정 제68조제1항은 60개국의 비준서, 승인서, 수락서 또는 가입서의 기탁일 후 120일째 되는 날에 이 협정이 발효한다는 규정을 두고 있어, 이 협정이 효력을 갖기 위해서는 아직 39개국의 추가 가입이 필요하다.

3)2004년 국제연합 유엔총회는 결의 59/24를 통하여 국가관할권 이원지역 해양생물다양성 보전과 지속가능한 이용에 관한 개방형비공식작업반(이하 ‘작업반 회의’)을 설치하였다

2023년 BBNJ 협정초안 채택 현장 사진

ⓒ이창열

BBNJ 협정 목적과 주요내용

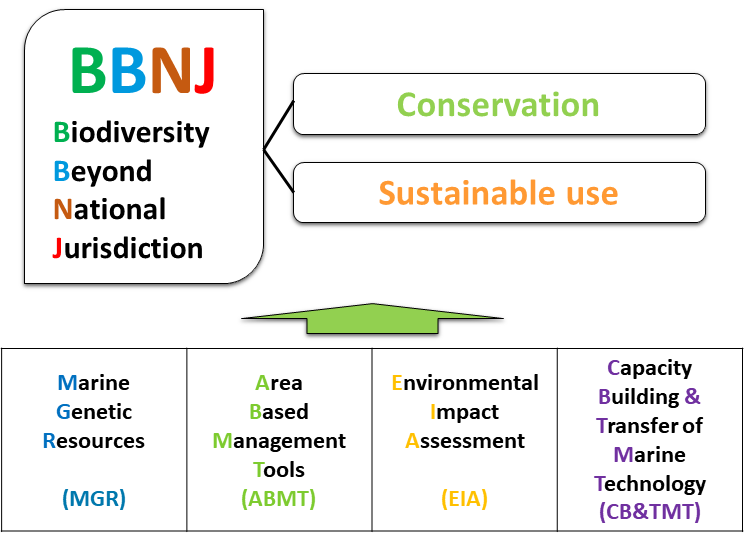

BBNJ 협정은 ‘국가의 배타적경제수역과 대륙붕 바깥에 있는 바다와 해저 즉, 공해와 심해저’에서의 해양생물다양성 보전하고 이용하는 것을 주요 목적으로 한다. 이 BBNJ 협정은 크게 네 가지 핵심 내용을 담고 있다.

첫째, 해양생물의 유전자원 이용에서 얻는 이익공유:

BBNJ 협정에 가입한 국가는 공해(모든 국가에 열린 바다)와 심해저(인류의 공동유산인 해저)에서 채취한 해양생물의 유전자원과 관련한 활동으로 이익이 발생하면, 이를 다른 국가들과 나눠야 합니다.

둘째, 해양보호구역과 같은 구역 기반의 관리 수단 설정:

BBNJ 협정은 바다에 특별히 보호가 필요한 구역을 정하고, 그곳에서 환경 보호를 위한 특별관리조치를 취할 수 있습니다.

셋째, 환경영향평가 의무화:

BBNJ 협정에 가입한 국가는 공해와 심해저에서 어떤 활동을 하기 전에, 그 활동이 해양환경에 미칠 영향을 미리 평가하여 부정적 영향을 줄이기 위한 조치를 취하고, 활동을 개시한 이후에도 계속하여 활동으로 발생할 수 있는 부정적 영향을 관찰해야 합니다.

넷째, 개발도상국 지원:

BBNJ 협정에 가입한 국가는 협정을 이행할 역량이나 기술이 부족한 국가들에게 기술을 전수하고 역량을 키울 수 있도록 도와야 합니다.

BBNJ 협정 개념도

ⓒ이창열

BBNJ 협정 채택의 의미

기존의 유엔해양법협약 제12부는 회원국에게 해양환경 보호와 보전을 위한 일반적 의무를 부여하고 있지만, 몇 가지 중요한 문제가 해결되지 않았다.

첫째, 공해에는 유엔해양법협약 제87조에 따라 모든 회원국에 공해의 자유라는 기본적 권리가 인정된다. 따라서, 공해에서의 일방적인 해양보호구역의 설정은 다른 국가의 공해의 자유를 침해할 여지가 있어, 한 국가가 일방적으로 공해의 특정 해역을 보호구역으로 지정하기 어려웠다.

둘째, 유엔해양법협약 제206조에 따라 모든 회원국은 바다에서 계획된 활동의 해양환경에 대한 영향을 평가하고 평가 보고서를 작성하여 대중에 공개할 의무가 있다. 그러나 이를 이행하기 위한 구체적인 국제적 환경영향평가 절차가 부재하였다.

마지막으로, 유엔해양법협약은 해양유전자원에 대한 직접적 규정을 두고 있지 않는다. 이에 따라, 공해와 심해저에서의 해양유전자원의 접근과 이용으로부터 발생하는 이익의 공유 문제를 둘러싸고 국제법적 이견이 존재하였다.

BBNJ 협정은 이러한 기존 유엔해양법협약 질서에서 논란이 되었던 사항을 일정 부분 해소하기 위하여 채택되었다.

BBNJ 협정 제2부는 공해와 심해저에서의 해양유전자원과 디지털서열정보 관련한 활동으로부터 발생하는 이익을 공유하기로 하였으며, 이를 위하여 해양유전자원의 현지 채집과 해양유전자원과 디지털서열정보의 이용이나 상품화 시 일정한 정보의 통보와 정보공유체계를 통한 관리 체계 수립을 약속하였다.

또한, BBNJ 협정 제3부는 당사국들이 공해와 심해저에 일정한 범위의 지리적 구역을 지정하여 해양환경의 보호를 위하여 필요한 조치를 제안하고 이를 함께 결정할 수 있는 절차를 마련하였다. 이에 따라 국제사회는 공해와 심해저에 해양보호구역과 같은 구역 기반의 보호 및 관리 조치를 수립하기 위한 국제적 절차를 확보하게 되었다.

마지막으로 BBNJ 협정 제4부는 공해와 심해저에서 당사국이 계획하는 활동에 대한 환경영향평가를 수행하여야 하는 기준과 상세한 절차를 제공한다. 특히, 제4부는 당사국에 환경영향평가 전 과정에서 모든 이해관계자와 협의할 의무를 부여하였다. 계획된 활동을 승인한 이후 지속적인 모니터링과 보고 및 검토 의무도 부여하였다. 이를 통하여 BBNJ 협정은 당사국의 환경영향평가 과정에서 국제적 수준의 감시가 가능한 환경영향평가 제도를 수립하였다.

우리나라의 BBNJ 협정 비준 이유와 의의

앞서 언급했듯이, BBNJ 협정이 공식적으로 발효되려면 60개국의 비준이 필요하다. 협정이 발효되면 1년 이내에 첫 번째 당사자총회가 열리게 된다. 이 첫 회의에서는 협정을 어떻게 구체적으로 이행할지에 관한 중요한 기준과 절차가 결정된다.

우리나라가 이른 시기에 협정에 가입한 이유는 바로 이 첫 번째 회의에 참여하여 중요한 의사결정에 목소리를 내기 위함이다.

우리나라의 BBNJ 협정 가입은 동아시아 국가 중에서는 최초이고, 선진국 그룹 중에서는 스페인, 프랑스에 이어 세 번째다. 이러한 우리나라의 BBNJ 협정의 이른 참여는 선두그룹에서 BBNJ 협정의 발효를 이끌게 되면서 우리나라의 해양환경 보호에 대한 의지를 국제사회에 보여주는 좋은 기회였다.

이제 우리나라는 단순히 시간적으로 BBNJ 협정을 앞서 가입한 나라가 아니라 실제로 해양의 환경적 가치를 우선하는 정책을 수립하고 이행하는 나라임을 보여주어야 한다. 이를 위하여 정부, 산업, 연구 기관 및 학계, 시민사회 간 협력과 긴밀한 소통이 이루어져야 할 것이다.

BBNJ 협정 서명 및 비준 상황 지도

ⓒhttps://highseasalliance.org/treaty-ratification/map/(2025.4.19.) 검색자료

이창열

한국해양과학기술원 해양법· 정책연구소, 국제법 박사

Research Interests

Maritime Delimitation, BBNJ, International Disputes Settlement, 해양경계획정,

국가관할권 이원지역 해양생물다양성 보존 및 지속가능이용, 국제분쟁해결