해양도시 캐나다 무역의 관문이자 친환경 항만도시, 벤쿠버

페이지 정보

본문

캐나다 서부 태평양 연안의 항만도시인 밴쿠버는 유럽, 아시아, 중남미 이민자들이 더불어 살고 있는 친환경 도시로 유명하다. 밴쿠버는 캐나다에서 인종적, 언어적으로 가장 다양한 도시로 주민의 49.3%가 영어로 모국어를 사용하지 않고 있는 인종적, 언어적, 민족적 소수 집단에 속한다. 1) 그만큼 다양성이 존재하고 있음에도 불구하고 밴쿠버는 문화, 사회, 교육, 환경, 종교적으로 안정적인 곳으로 꼽히는 곳이다. 그래서 항상 세계에서 가장 살기 좋은 곳으로 글로벌 도시 순위를 정하는 발표에 상위에 랭크되어 있다. 그러나 이러한 살기 좋은 밴쿠버도 대도시가 겪는 교통체증과 고물가는 벗어나지 못하고 있다.

1)발췌 ; "Population and dwelling counts: Canada and census subdivisions (municipalities)". Statistics Canada. February 9, 2022. Archived from the original on February 24, 2022. Retrieved August 7, 2022.

밴쿠버 도심은 2021년 인구조사에서 66만 명으로 2016년 63만 명 대비 5년 사이 5% 이상 인구가 증가한 곳으로 인구밀도 기준으로 북미 4번째 고밀도 도시이다. 물론 광역 밴쿠버로 확대할 경우 인구밀도는 낮아지지만, 전체 260만 명의 캐나다 3번째 대도시이다. 밴쿠버 도심은 고밀개발로 부동산 가격 상승, 교통체증 등의 문제에 직면했고 이를 해결하기 위한 다양한 노력을 진행 중이다.

밴쿠버 도심 전경 ⓒ클립아트코리아

밴쿠버의 시작은 1867년 7월 개스타운(Gas town)으로 명명된 작은 선술집 부지에서 시작되었고 1886년 캐나다 태평양철도(Canada Pacific Railroad, CPR)가 연결되면서 본격적인 무역도시로 발전하기 시작했다. 이 당시 밴쿠버의 기반 시설 개발에 기여한 왕립해군 장교 ‘밴쿠버(Vancouver)’의 이름을 따서 현재 도시 명칭이 정해졌다. 그러나 당시 북미 주요 도시가 경험한 것처럼 대화재로 인해 도시 자체가 사라졌다가 복구를 해 나가면서 오늘에 이르고 있다. 1881년 정착촌에 인구 1천 명으로 시작해서 1910년 10만 명, 2021년 66만 명에 이르게 된 것이다. 구도심에 있던 밴쿠버항과 캐나다 태평양 철도를 기반으로 캐나다 동부, 아시아, 유럽, 미국을 연결하는 무역의 중요한 연결고리 역할을 하면서 성장해 나가기 시작했다. 밴쿠버항은 북미 4대 항만이자 캐나다 최대 항만이고 주로 캐나다의 원자재를 아시아로 수출하고 아시아에서 생산되는 공산물을 수입하는 역할을 하고 있다. 최근 미국의 서부 항만의 물류공급망 리스크로 인해 캐나다 밴쿠버항과 캐나다 태평양 철도를 활용하여 미국 중북부와 동부지역으로 물류를 연결하는 역할도 수행하고 있다. 무역을 기반으로 물류산업이 발달한 밴쿠버는 이후 관광, MICE 산업을 통해 도시의 지속적인 성장을 주도하였고 최근에는 글로벌 대도시들의 성장모델인 디지털과 친환경 산업을 통해 새로운 도약을 꿈꾸고 있다.

밴쿠버항 전경 ⓒ이성우

밴쿠버의 교통체증과 부동산 가격 폭등을 주도한 고밀개발은 사실상 밴쿠버시가 주도한 도시계획에서 시작되었다. 1950년대부터 좁은 도심에 고층 주거용 타워 형태의 건물을 장려하였고 경관 확보와 녹지공간을 보존하기 위한 엄격한 Set back과 Open space 정책을 추진하였다. 이에 따라 살기 좋은 곳으로 인식된 밴쿠버 도심은 주변 노스폴스 크릭(North false creek)과 주변 재래석탄 항만의 재개발을 통해 더욱 확장되었다. 그 결과 “우수한 편의시설과 살기 좋은 공간‘ 만들기에 성공하면서 국제적인 인정을 받는 도심 개발 사례가 되었다. 2000년대 초반 밴쿠버시는 밀도, 디자인, 지속가능한 토지이용, 경제성, 지속성을 동시에 추구하는 에코 밀도(Eco Density)라는 도시계획 이니셔티브를 발표하고 이를 통해 현재까지 도시의 지속가능한 발전을 진행하고 있다. 캐나다 최대의 항만을 보유하고 있음에도 살기 좋은 도시로 거듭날 수 있었던 것은 이러한 노력에 기인한다고 할 수 있다. 다만 도심지역에 존재하는 심각한 교통체증 부분은 밴쿠버가 넘어서야 할 중요한 숙제로 남아 있다.

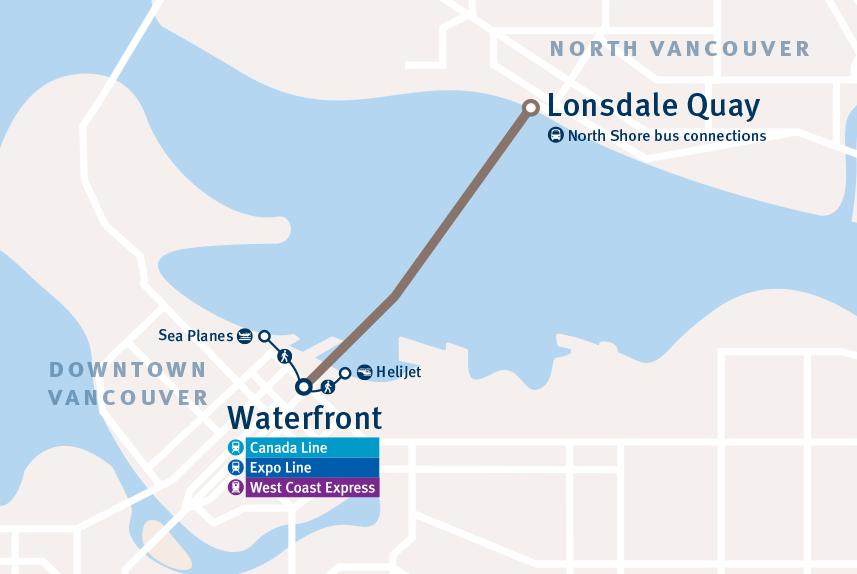

2012년 북미 두 번째 교통지옥이라는 밴쿠버의 불명예를 벗어나기 위해 시 산하 트랜스 링크(TransLink)라는 회사를 통해 10개년 교통계획을 수립하여 지역 교통망 전환, 도심의 친환경 교통체계 마련 등 새로운 도심에 새로운 교통체계를 구축하기 시작하였다. 기본적으로 시민들에게 도보, 자전거 등 친환경, 인간 친화적 교통체계에 익숙하도록 홍보와 함께 도심 공간의 보도와 자전거 도로 마련을 통해 차량 이용을 적극적으로 막았다. 이후 항만 주변의 해안들을 활용한 해상버스(Sea bus), 연안철도, 모노레일 등을 추가하였고 해상버스의 터미널을 거점으로 육해공 연결 환승교통거점을 만들어 바다와 연결된 공간을 편리한 교통 연결점으로 만들어 나가기 시작했다. 이는 주변의 잉글리시 베이, 스탠리 파크, 밴쿠버 수족관 등 관광거점과 연결되어 더욱 편리한 접근성과 심미적 가치를 높여 지역 관광산업 발전에도 크게 기여하고 있다.

벤쿠버 Sea Bus 연계 교통체계 ⓒhttps://www.translink.ca/schedules-and-maps/seabus

부산의 교통체증은 우리나라에서 최고 수준이다. 기본적으로 부산시는 바다와 산이 연결된 좁은 공간으로 연결된 선형구조 도시이다. 선형도시는 일반적으로 인구가 적을 때는 큰 문제가 없는데 100만 명이 넘는 대도시에는 심각한 교통체증을 일으킨다. 그 전형적인 사례가 부산이다. 부산은 이러한 문제를 해결하기 위해 바다의 경관을 포기하고 광안대교, 부산항대교, 남항대교 등을 건설해서 도로 중심의 교통망을 유지하면서 도시 교통문제를 해결해 나가고 있다. 이러한 형태는 비용을 떠나서 부산이 가지고 있는 특성을 잘 살리지 못한 교통망 계획이다. 기본적으로 도시 전체가 도로와 지하철망으로 교통체계가 구성되어 있어 부산이 가지는 바다라는 특수성을 활용한 교통체계 전환은 어려울 것이다. 그러나 밴쿠버의 사례에서처럼 도심 지역을 중심으로 해상, 육상 그리고 항공까지 연계한 부산시만의 친환경 교통체계를 구상해 볼 필요가 있다. 특히 쇠락해 가는 부산의 원도심을 부활시키고 북항이 도심의 중심으로 성장 원동력이 되기 위해서는 현재 도로 중심의 교통망 체계는 한계가 존재한다. 영도구, 중구, 동구, 서구를 연결하는 연안 트램, 영도, 중구 그리고 동구를 연결하는 Sea Bus, 원도심 전체를 순환하는 모노레일 등이 현재 도로와 지하철 체계와 연계되도록 한다면 지역 발전에 큰 도움이 될 것이다. 또한 북항 재개발과 주변 원도심의 거점은 자전거와 도보로 접근성을 강화한다면 밴쿠버가 추구하는 친환경 교통체계를 부산 역시 만들어 갈 수 있을 것이다. 이런 관점에서 밴쿠버의 EcoDensity와 친환경 교통계획을 연계한 도시관리 방안을 부산이 살펴볼 필요가 있을 것이다.

이성우

한국해양수산개발원 물류·해사산업연구본부 선임연구위원

포용과 통섭의 공간이 바다인 것처럼, 해양물류는 전체 물류산업을 연결하고 융합하는 산업으로 진화해야 한다고 생각한다.

해양도시의 물류 및 경제산업에 관한 전문위원으로 활발히 활동한다.