해양산업 고갈되어가는 바닷속 페라리

페이지 정보

본문

매년 7월 부산에서 개최되는 국제해양영화제는 이번에도 성황리에 마무리되었다. MSC(Marine Stewardship Council: 해양관리협의회)가 2016년부터 공식 파트너로 참여하고 있기 때문에 나도 자문위원으로 또 MSC 세션 운영을 위해 매년 지속 가능한 어업에 관련된 다큐멘터리들을 소개하고 상영 후에는 간담회를 통해 관객과 소통하고 있다.

부산에서 열린 국제해양영화제 개막식 ⓒ국제해양영화제

이번 영화제에서 MSC 세션에 상영된 다큐멘터리는 ‘결정: 지속가능성을 위한 참치 어업의 노력(The Decision: A Tuna Fishery’s Quest For Sustainability)’이었다. 인도양 세이셸 근방에서 참치 조업하는 에체바스타라는 이름의 스페인 어업회사가 환경적으로 매우 논란이 되고 있는 FAD(Fish Aggregation Device: 집어장치)를 사용하면서 지속 가능한 어업을 달성하기 위해 약 10년 동안 고군분투한다는 이야기이다.

국제해양영화제에서 주로 인기 있는 주인공은 웅장한 고래나, 귀여운 돌고래와 바다사자 같은 포유류들이다. 하지만 생선 중에서는 그래도 참치가 레드카펫을 밟는 셀럽급이다. 참치(Tuna)의 어원은 그리스어로 날아가다(Thuno)에서 유래되었다고 한다. 그만큼 빠른 속도와 폭발적인 가속도로 바닷속 페라리로 많이 비유되고 있다. 매년 수천 킬로미터의 대양을 회유하는 참치떼는 그야말로 장관을 이룬다. 그래서 해양다큐멘터리에서는 말 그대로 그림이 나오는 단골소재이다.

참치는 석기시대 동굴벽화에 등장할 정도로 오랫동안 인류 역사와 함께 해왔다. 그리스의 철학자 아리스토텔레스가 쓴 ‘동물의 역사(The History of Animals)’에서도 언급될 정도로 사람들은 참치를 먹거리로 중요하게 인식하고 있었고 그 영양가와 효능 또한 잘 알려져 있었다.

참치는 지방 함량이 가장 낮고 단백질 함량이 가장 높은 생선 중 하나이다. 불포화지방산과 오메가3, 비타민, 칼륨 등 다양한 영양소 또한 골고루 함유되어 있다. 전 세계 15종 정도의 참치 중 5개 종이 주요 상업 어종이다. 참다랑어(Blue-fin), 황다랑어(Yellow-fin), 눈다랑어(Big-eye)는 횟감이나 초밥으로 주로 사용되고 가다랑어(Skip-jack), 날개다랑어(Albacore)는 주로 통조림용으로 소비된다.

대서양 날개다랑어(Noth Atlantic Albacore Tuna) ⓒNOAA

참치가 상업용으로 본격적으로 이용된 계기는 2차 대전 당시 보관이 쉽고 빠르게 조리할 수 있는 데다 저렴하기까지 한 통조림이 선풍적인 인기를 끌면서부터였다. 당시 가장 인기 있는 통조림 원료는 정어리였는데 높은 수요로 인해 자원이 부족해지자 남부 캘리포니아 어업회사(Southern California Fish Company)의 공동 창립자인 앨버트 P. 핼프힐(Albert P Halfhill)이 당시 저렴하면서 자원이 풍부했던 날개다랑어를 사용하기 시작하면서 본격적으로 참치통조림이 유통되기 시작했다.

이후 1950년대까지 미국은 세계 최대의 통조림 참치 생산자이자 소비국으로 명성을 떨치게 되었다. 그런데 수요가 높아지자, 남획이 시작되었다. 1904년 최초의 참치통조림이 출시 된 지 불과 30년도 안 되어서 캘리포니아 어장의 풍부했던 날개다랑어 자원은 완전히 고갈되어 버렸다. 이후 참치어업은 대서양, 태평양으로 어장을 확대하였다. 하지만 넓은 대양에서도 남획은 지속되었고 이로인해 참치자원은 빠르게 고갈되어 갔다. 2007년에 발행된 세계자연기금의 보고서에 따르면 주요 상업용 참치어종 대부분이 멸종 위기에 처해있는 것으로 밝혀졌다.

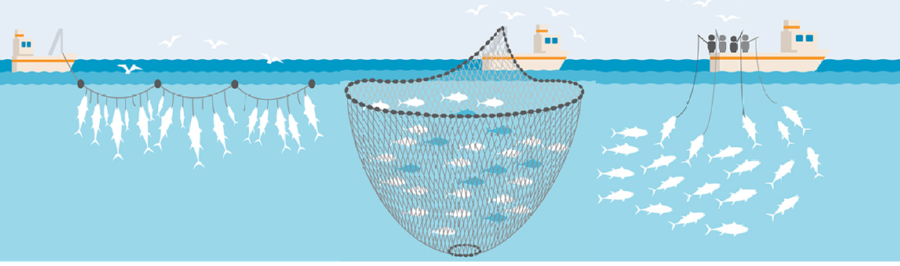

연승, 선망, 채낚기 어구·어법 ⓒMSC

참치 어획에는 주로 연승(Long line), 선망(Purse seine), 채낚기(Pole and line) 어구·어법이 활용된다. 그런데 어구의 크기와 길이가 엄청나다. 참치 연승은 길이가 100km에 이르고 선망은 지름 2km에 깊이가 250m에 달한다. 따라서 남획도 남획이지만 돌고래, 상어, 알바트로스 같은 해양생물들이 함께 혼획되는 양도 어마어마했다. 거기에다 참치를 모으기 위해 사용되는 FAD가 이러한 문제들을 더욱 가속화시켰다.

FAD는 바다에 떠다니는 통나무 아래 그늘이 생겨 해양생물들이 피난처로 여겨 모여든다는 것을 관찰한 어부들에 의해 고안되었다. 이후 대형 참치 어선들이 참치 떼를 유인해 대량으로 포획하기 위해 활용되었다. 하지만 내구성을 위해 스티로폼이나 플라스틱 재질로 FAD를 만들어서 자연분해가 어렵고 또 FAD에 모여든 참치와 해양생물을 무차별적으로 그물로 둘러싸서 잡는 방식은 해양생태계 파괴를 야기해 해양환경단체들에게 많은 비난을 받아왔다.

Natural FAD, Anchored FAD, Drifting FAD ⓒMSC

2012년 발행된 그린피스의 보고서에 따르면 세계 참치자원은 기업형 참치어업이 활성화되기 전과 비교해 87.3% 가까이 감소했고 FAD에 의해 죽는 해양생물이 매년 20만 톤에 이르는 것으로 확인되었다. 하지만 이러한 참치자원 고갈 문제나 이로 인한 가격상승은 사람들의 수요를 억제시키지는 못했다. 사람들은 과거에 비해 입이 벌어질 만큼 비싸진 참치가격에도 기꺼이 지갑을 열었다.

현재 일본에서 가장 좋은 참다랑어는 파운드당 약 200달러에 거래된다고 한다. 2020년 새해 첫 경매에서 도쿄의 도요스 어시장에서 무게 276kg인 참다랑어가 1억 9,320만 엔(180만 달러)에 팔렸다. 이렇게 비싸게 팔리니 참치는 바다의 로또가 되어갔다.

참치통조림도 계속 그 수요가 늘고 있다. 한 보고서에 따르면 2020년 세계 참치통조림 시장 규모는 85억 7,000만 달러(USD)인데 2027년까지 4.7%의 비율로 계속 성장할 것으로 내다보고 있고 그 수익은 1,189억 달러에 육박할 것으로 예측한다.

이러한 상황에서 우리는 어떤 결정을 할 수 있을까? 어업은 어떠한 결정을 해야 하고 소비자는 어떠한 결정을 해야 할까?

한창 참치자원의 남획이 이슈화되던 2010년대 초중반 미국과 유럽의 환경단체를 중심으로 한 번에 쉽게 대량 어획은 할 수는 있지만 해양생태계에 위협적인 FAD 사용을 중단하고 한 번에 하나씩만 낚는 채낚시와 같은 재래식 방법으로 결정하자는 목소리들이 나오기 시작했다. 그리고 FAD를 사용하는 기업형 참치어업을 비난하기 시작했다.

하지만 채낚기 방식은 혼획은 획기적으로 피할 수 있지만 생산성이 낮고 비용이 높아 기업형 참치어업들은 비난의 수위가 아무리 높아도 사업의 영속성 때문에 선뜻 받아들이지 못했다. 어업의 입장에서는 참치를 찾기 위해 드넓은 바다를 헤집고 다닌 것 보다 FAD를 사용해서 참치를 불러 모으는 편이 여러모로 효율적인 결정인 것이다.

2014년 당시 MSC 인증받은 착한참치(FAD-Free) 캠페인을 벌리고 있는 환경단체 ⓒ그린피스

이번 영화제의 MSC 세션에서 소개한 에체바스타의 결정은 이러한 딜레마를 해결하는데 좋은 방안이 될 수 있다. 그들은 효율적인 어획을 위해 FAD를 사용면서도 환경오염과 혼획 등 환경에 미치는 영향을 최소화한 방법을 찾기 위해 약 10여년의 기간을 생분해성 어구를 개발하고 첨단기술과 데이터 등을 활용하여 자신들의 어업을 개선해 왔다. 결국 그들의 어업 방식의 지속가능성을 과학적으로 증명할 수 있을 만큼 개선을 이루어내었고 두 번의 실패 끝에 MSC 인증을 획득하게 되었다.

*국제해양영화제에서 소개된 에체바스타의 지속가능어업 다큐멘터리 ‘결정 (The decision)1) ⓒMSC

1)https://youtu.be/0MeQLUO718s 에서 감상할 수 있다

이렇게 참치자원과 해양생태계 보호를 위해 노력하는 어업이 에체바스타만 있는 것은 아니다. 현재 전 세계 참치어업의 50%가 MSC 지속 가능한어업 프로그램에 참여해 기존 어업 방식을 개선하고 있다. 우리나라의 참치어업도 이미 80%가 이에 동참하고 있다.

월마트, 코스트코 등 주요 글로벌 유통기업들도 이러한 노력에 대한 보상을 주기 위해 지속 가능 수산물 판매를 정책적으로 확대하고 있다. 2024년 기준 MSC 인증수산물은 세계수산물시장에서 19%를 차지하고 있다. 이러한 과정에는 국제기구, 정부, 환경단체, 유명 인사들의 끊임없는 지원과 참여, 활동이 녹아있다. 그들 모두 각자 다른 위치에서 참치자원 보호를 위해 목소리를 내고 남획과 혼획, 불법 어업 근절을 위한 정책개발과 감시활동을 지속적으로 해왔다. 지역수산기구는 자원 회복을 위해 과학적 근거를 기반으로 쿼터량을 결정하고 어업은 이를 지키기 위해 노력했다.

이러한 결정에 사라진 참치가 돌아왔을까?

최근 발행된 FAO의 세계어업현황보고서에 따르면 주요 참치자원의 87%가 생물학적으로 지속 가능한 수준으로 회복되었다고 한다. 그 이유로 효과적인 정책과 관리 방안을 기반으로 한 지속 가능한 어업을 실천을 들었다.

이렇게 어업에서는 자의든 타의든 지속 가능한 어업 개선을 결정하는 것이 점점 의무가 되어가고 있다. 그렇다면 이제 소비자들은 어떤 결정을 해야 할까?

대형마트 수산물코너의 지속가능어업 인증 참치 ⓒ서종석

우리가 계속 맛있는 참치를 즐기고 싶다면 그들의 노력에 대한 보상을 해줄 수 있는 결정을 해야 한다. 만약 소비자가 해양생태계 보전을 위한 그들의 노력을 외면한다면 어업에서도 더 이상 시간과 비용을 들여 애쓰지 않을 것이다. 그렇게 되면 다시 참치자원은 고갈되어 갈 것이고 우리는 참치를 쉽게 접할 수 없을 것이다. 국제사회와 어업의 노력은 참치자원 회복으로 성공적인 결과를 보여주었다. 이제는 소비자인 우리가 결정을 해야 할 때이다.

서종석

MSC 해양관리협의회 한국대표

부경대학교 해양수산경영경제학부 겸임교수

공학박사

‘어업의 품격’(2020) 저자

영국 에버딘대학교 비즈니스스쿨 Global MBA 졸업

부경대학교 기술경영학 박사, 부산대학교 석사, 고려대학교 학사