해양과학 해파리 독이 약이 된다고?

페이지 정보

본문

고대로부터 우리 인간은 생물의 독을 이용하려고 노력해 왔다. 해파리는 독을 가지고 있는 대표적인 바다생물이다. 해파리의 독은 벌독이나 뱀독과 마찬가지로 단백질독이다. 단백질의 설계도는 유전자이므로, 유전체 정보를 분석하면, 단백질 정보를 얻을 수 있다.

이 점에 착안하여, 한국해양과학기술원에서는 노무라입깃해파리, 말레이해파리, 작은상자해파리의 유전체 정보를 분석하여, 해파리의 증식조절 기구와 독 단백질의 유전자 정보를 확보했다.

유전체 정보를 확보한 해파리들. 좌로부터 노무라입깃해파리, 말레이해파리, 작은상자해파리 Ⓒ한국해양과학기술원

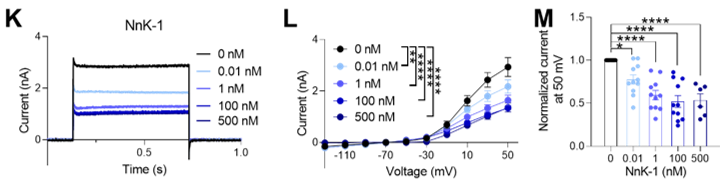

이후 이들 정보로부터 신경계에 작용할 것으로 예상되는 독 단백질들의 정보를 얻어내고, 이들 중 일부를 합성하여 기능 분석을 수행하였다. 그 결과 다수의 펩타이드1)가 자가면역질환을 유발시키는 칼륨이온채널2)의 활성화를 억제한다는 사실을 발견하였다.

1) 12-50개의 아미노산으로 이루어진 저분자의 단백질성 물질.

2) 세포막에 존재하면서 막 전압에 따라 세포막이 열리고 닫히면서 칼륨의 통과를 조절하는 막 단백질임. 인간 T세포에서 칼륨이온채널의 활성화는 자가면역질환을 유발하며,

칼륨이온채널 차단에 의한 치료 효과가 각 질환의 동물 모델에서 검증되었음

다발성 경화증, 류마티스 관절염, 제1형 당뇨병, 건선, 염증성 장 질환, 접촉 매개성 피부염, 건선성 관절염, 천식 등을 포함하는 자가면역질환이 인간 T세포의 칼륨이온채널의 활성화와 연관되어 있는 것으로 알려져 있기 때문에, 이들 펩타이드들은 해당 질병의 치료 또는 완화에 이용될 수 있을 것으로 기대된다.

노무라입깃해파리 독소의 칼륨이온채널 활성 억제 효과 ⒸMar. Drugs 2004, 22, 217

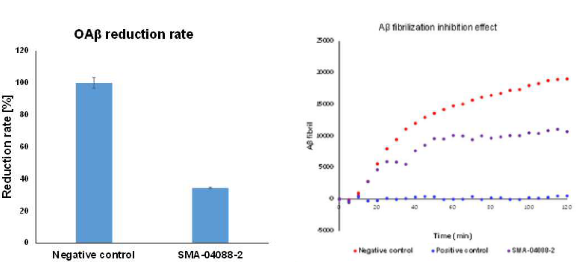

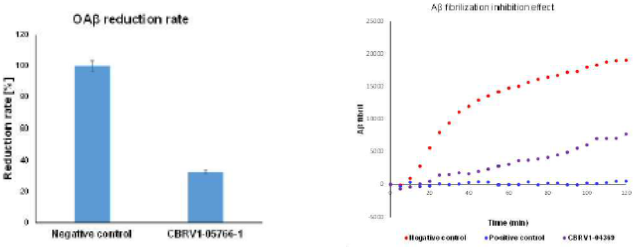

또 이 독소들이 치매의 원인 물질로 알려진 아밀로이드 베타 플라크(Amyloid-β plaque)의 형성을 억제하는 것을 발견하였다. 즉, 세포실험과 동물실험을 통해 ‘말레이해파리’의 독소인 ‘SMA_04088-2’와 작은상자해파리의 독소인 ‘CBRV1-04369’가 아밀로이드 베타의 올리고머화3)와 섬유화4)를 저지하여, 치매의 원인으로 알려져 있는 아밀로이드 플라크의 형성을 막는다는 사실을 확인하였다.

3) 아밀로이드 베타가 축적되면 아밀로이드 올리고머가 되고, 올리고머가 모여 아밀로이드 섬유가 됨

4) 아밀로이드 섬유들이 모여 아밀로이드 플라크가 됨

말레이해파리 독소 SMA_04088-2의 아밀로이드 올리고머화 저해(왼쪽) 및 아밀로이드 섬유화 저해(오른쪽) 효과

Ⓒ대한민국특허 10-2565470

왼쪽 그림의 X축은 처리시간, Y축은 뇌 신경세포가 손상되어 발생하는 치매의 원인인 아밀로이드 올리고머 형성 저해율을 나타내는데, 말레이해파리의 독단백질에서 추출한 펩타이드 SMA_04088-2를 아밀로이드 베타에 처리했을 때 2시간 이내에 아밀로이드 올리고머 형성률이 40% 이하로 낮아지는 모습을 볼 수 있다. 여기서 아밀로이드 올리고머는 아밀로이드 플라크의 주성분인 아밀로이드 베타가 축적되어 형성된 물질이다.

오른쪽 그림의 X축은 처리시간, Y축은 아밀로이드 섬유의 양을 나타내는 형광도로 말레이해파리 독단백질에서 추출한 SMA_04088-2를 아밀로이드 베타에 처리했을 때 아밀로이드 섬유의 형성이 50% 이상 저해되는 모습을 볼 수 있다.(보라색)

작은상자해파리 독소 CBRV1-04369의 아밀로이드 올리고머화 저해(왼쪽) 및 아밀로이드 섬유화 저해(오른쪽) 효과

Ⓒ대한민국특허 10-2565471

작은상자해파리 독단백질에서 추출한 펩타이드 CBRV1-04369 역시 아밀로이드 베타에 처리하면 2시간 이내에 아밀로이드 올리고머 형성률이 40 %이하로 낮아진다. (왼쪽 그림) 오른쪽 그림의 결과 역시 CBV1-04369를 아밀로이드 베타에 처리하면 아밀로이드 섬유의 형성이 80% 이상 저해되는 것을 볼 수 있다. (보라색)

전 세계적으로 고령화가 급속화게 진행됨에 따라 치매 등 노인성 질환의 예방과 치료에 대한 관심이 급증하고 있는 가운데, 이번 연구 결과를 바탕으로 후속연구를 진행한다면 치매 개선제 또는 치료제로 개발될 수 있을 것으로 기대된다.

염승식

이학박사

한국해양과학기술원 책임연구원

과학기술연합대학원 대학 KIOST 스쿨 교수(전임)

대한독성유전단백체학회 회장 역임

대한환경경위해성보건과학회 회장(현)