해양도시 북극 동토의 형제 도시, 기후 온난화로 깨어나다

페이지 정보

본문

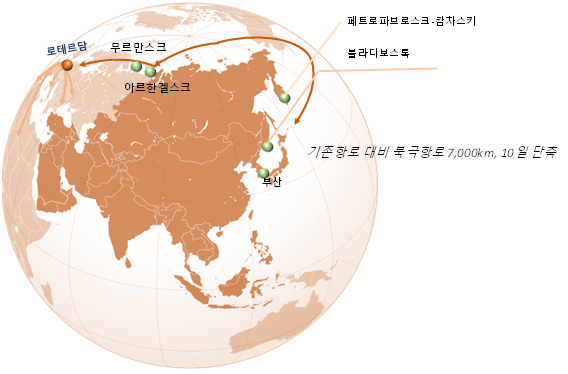

전 세계가 기후 온난화로 몸살을 앓고 있는 와중에 반대로 수만 년의 동토에서는 해빙을 맞아 긴잠을 깨고 성장하는 항만도시들이 있다. 북극항로의 유럽 측 시작점에 있는 아르한겔스크(Arkhangelsk)와 무르만스크(Murmansk)가 그들이다. 지구 온난화는 전 지구의 환경변화를 초래하여 지구상의 모든 생명체에게 부정적 영향을 미치고 있다. 반면 지구 온난화로 인한 북극해의 결빙은 북극항로를 열어줘서 동아시아와 북유럽 간 엄청난 교역거리 감소 효과를 만들어 주고 있다. 현재 부산-싱가포르-수에즈 운하를 연결하는 남방항로에 비해 북극항로는 7,000km, 시간은 10일 단축하는 효과를 준다. 현재 북극항로는 러시아 제재로 인해 잠시 상용화가 지연되고 있으나 아시아와 유럽의 새로운 교역로로 큰 역할을 할 것으로 보인다. 이 항로의 주변에 잠자고 있는 항만도시들이 깨어나고 있고 이중 유럽에서 제일 가깝고 가장 높은 위도에 있는 항만도시 아르한겔스크와 무르만스크가 이 항로의 부상을 위해 준비하고 있다.

북극항로와 무르만스크, 아르한겔스크 위치도 ⓒ이성우

아르한겔스크는 북극해에서 가장 큰 도시 중 하나로 인구 35만 명에 이르는 대도시이다. 아르한겔스크는 러시아어로 천사의 도시라는 뜻으로 천사 미하일 수도원이 있던 곳이 요새화된 이후 점차 확장하면서 도시로 발전한 곳이다. 1703년 러시아가 상트 페테르부르크를 개척하기 전까지는 아르한겔스크는 대서양으로 나가는 유일한 해상 통로여서 당시 러시아 경제의 중심지로 성장했던 곳이다. 문제는 이곳의 겨울 평균 온도가 영하 13.1로 항만이 완전히 결빙되어 1년의 1/3을 사용할 수 없다는 한계를 가졌다. 그래서 이 문제를 극복하고자 러시아 황제 표도르 대제가 오랜 노력 끝에 발트해로 나가는 상트 페테르부르크를 열면서 그 기능이 쇠약해지게 되었다. 그러나 러시아 입장에서 발트해의 상트 페테르부르크 역시 수시로 결빙되거나 그마저도 발트해를 통과하는 과정에서 독일, 덴마크, 스웨덴 같은 국가들의 봉쇄 가능성으로 안정적인 출해구(出海口)라고 할 수 없었다. 한편, 러시아 남쪽 흑해는 얼지는 않지만, 당시 러시아의 적국인 오스만 제국(현 투르키예)이 통제하는 보스포루스 해협과 다르다넬스 해협을 지나가야 했고 태평양과 바로 접한 극동은 위치상 러시아 본토와는 너무 멀었다.

아르한겔스크 항만 전경 ⓒ이성우

이 문제를 극복하고자 러시아가 개발한 항만이 북극해 연안의 무르만스크이다. 무르만스크는 북극해 연안의 콜라반도에 위치하고 있는데 북극권의 추운 지역임에도 불구하고 난류인 북대서양 해류의 영향 덕분에 바다가 얼지 않는 곳이었다. 다만 도시 관련 인프라가 전혀 없던 곳이었는데 1914년 제1차 세계 대전이 터지는 바람에 이 도시에 대한 러시아의 생각이 바뀌게 된다. 전쟁으로 인해 러시아의 주 무역로였던 발트해와 흑해가 동맹국으로 참전한 독일과 오스만에 의해 봉쇄당해 같은 협상국인 영국과 프랑스로부터 물자를 공급받을 길이 막혀버린 것이었다. 이로인해 러시아는 겨울에도 얼지 않고 북대서양으로 바로 통하는 이곳에 주목하였고 급하게 기반 시설 건설에 들어가 1915년 물자보급용 항만과 함께 페트로자보츠크까지 이어지는 철도가 부설되었으며 1916년 본격적으로 도시가 세워졌다. 이 당시 도시 이름은 로마노프 왕조에서 유래한 로마노프나무르마네(Рома́нов-на-Му́рмане)였으나 러시아 혁명 이후 지금의 이름으로 바뀌었다. 제2차 세계 대전 때는 아르한겔스크와 함께 서방 연합국의 원조물자가 도착하는 주요 항만이었다. 무르만스크의 전략적 가치를 알고 있었던 독일은 핀란드군과 산악사단을 동원해서 무르만스크 점령을 시도했지만 결국 실패했었다. 이후 러시아 해군의 북방함대 모항이자 아르한겔스크와 함께 러시아 해군 잠수함 부대의 거점이 되었다. 이렇게 이 지역이 개발되면서 1913년 15,000명이었던 인구는 현재 28만 명 가까이 늘어나게 되었다.

무르만스크 항만 전경 ⓒ이성우

북극항로가 상용화된다면 두 도시는 유럽에서 시작하는 화물들을 집결시키는 기종점이 될 수 있고 아시아에서 출발해서 러시아로 들어가는 화물들이 집하되는 물류거점 도시 역할을 할 것이다. 이렇게 되면 조용하던 동토의 항만도시는 북방지역 경제 중심지로 부상하면서 북유럽의 아시아 무역거점으로 성장할 수 있을 것이다. 현재도 북유럽과 러시아 북극해 지역 간의 교역 중심지로 지속적으로 인구가 늘어나고 있다.

해상 항로가 활성화되고 사장됨에 따라 도시의 성장과 쇠락이 같은 궤를 가진다고 할 수 있다. 현재 글로벌 항만도시로 성장해 있는 싱가포르, 홍콩 모두 남방 항로의 성장이 그들의 오늘을 만들어 준 것이다. 반면 대항해시대의 물류 중심지였던 아프리카 희망봉 주변의 케이프타운의 몰락 역시 반대의 상황을 조명해 주고 있다. 북극항로의 활성화는 이 두 도시의 성장을 알리는 서곡이다. 만약 부산항이 대한해협에 위치하지 않았더라면 그리고 우리나라와 일본의 경제가 성장하지 않았다면 아마 오늘의 부산은 없었을 것이다. 바닷길의 성장은 결국 연안 도시의 성장으로 이어지는 것이다. 이런 부분에서 오늘날 부산이 안정적인 성장을 하기 위해서는 부산항과 연결된 남방 항로 그리고 북극항로 모두 활성화되기를 적극 지원해야 할 것이다. 보다 넓은 시야를 가지고 부산항의 지경학적 장점에 대해 전략적 성장 방향을 만들어야 할 것이다.

이성우

한국해양수산개발원 물류·해사산업연구본부 선임연구위원

포용과 통섭의 공간이 바다인 것처럼, 해양물류는 전체 물류산업을 연결하고 융합하는 산업으로 진화해야 한다고 생각한다.

해양도시의 물류 및 경제산업에 관한 전문위원으로 활발히 활동한다.