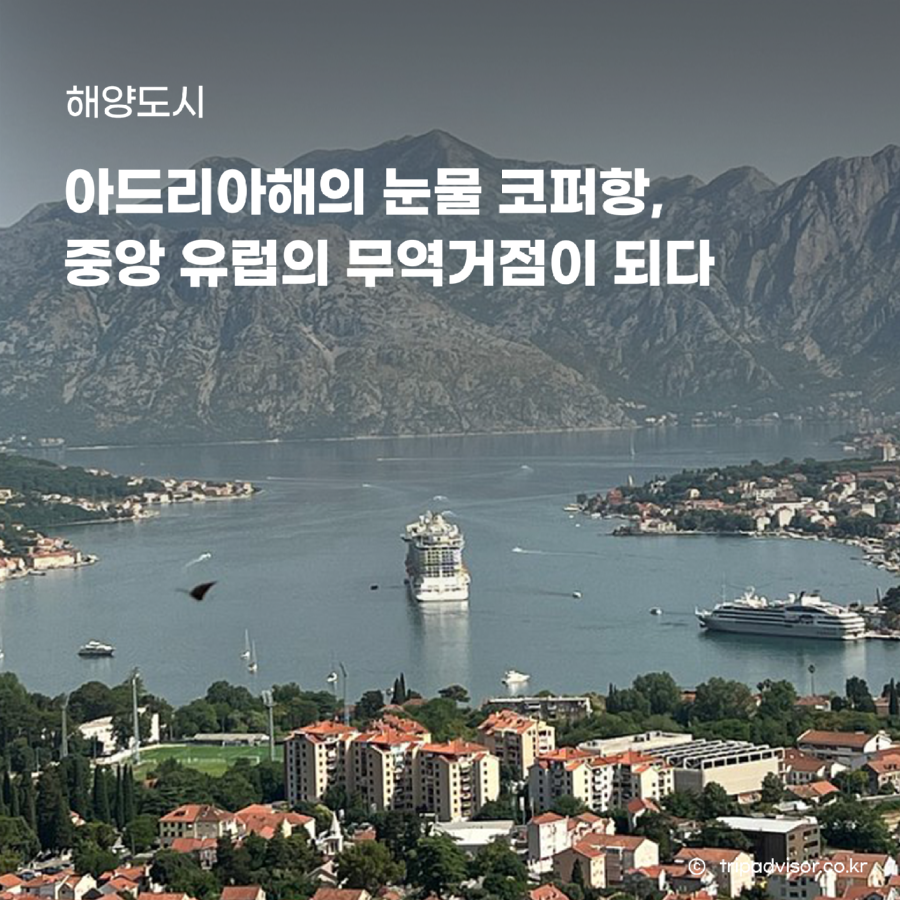

해양도시 아드리아해의 눈물 코퍼항, 중앙 유럽의 무역 거점이 되다.

페이지 정보

본문

아드리아해 깊숙한 트리에스테(Trieste)만에 위치한 코퍼(Koper)는 인구 3만 명도 안되는 소도시이지만 슬로베니아 경제에서 매우 중요한 역할을 하는 경제거점이다. 슬로베니아의 남서부 지역에 위치한 코퍼는 국가가 보유하고 있는 전체 해안선 45km의 대부분을 보유하고 있는 유일한 컨테이너항이자 아름다운 아드리아해를 누비는 지중해 크루즈 노선의 주요 기항지이다. 산업기반이나 자원이 풍족하지 못한 슬로베니아 입장에서 유럽 중남부의 교역거점이자 관광거점 역할을 하고 있는 코퍼항은 국가 경제의 중요한 기반일 수밖에 없다.

코퍼항은 오래전부터 좋은 수심과 안정적인 해상조건을 가진 우수한 항만이지만 지리적으로 슬로베니아, 이탈리아, 크로아티아 국경이 접하는 곳에 있어서 과거 강대국이 서로 점령하기 위해 치열하게 투쟁했던 아픈 역사를 가지고 있다. 지금도 과거와 같은 무력 전쟁은 없지만 크로아티아 리예카(Rijeka)항과 이탈리아 트리에스테(Trieste)항 간의 보이지 않는 항만 간 전쟁은 진행형이다.

코퍼항 항공사진

ⓒ구글어스 편집, 2025.6.29

932년 최초 코퍼는 베네치아와 무역을 했다는 기록이 있다. 이때부터 코퍼는 중앙유럽의 무역항 역할을 하던 것으로 보이며 신성로마제국에 속했다가 이후 1278년 강력해진 베네치아 공화국의 무역거점으로 흡수되어 이스트리아(Istria)반도의 주요 상업 및 행정 중심지로 발전했다. 1797년 베네치아의 멸망 후, 이 지역은 합스부르크 제국에 흡수되었으며, 잠시 오스트리아제국의 무역거점 역할을 했다.

베네치아 공화국의 붕괴와 그에 따른 현지 행정 및 정치 권력이 이탈리아 트리에스테로 이양되며 코퍼는 과거 무역거점의 기능을 거의 상실하고 쇠퇴했다. 특히 트리에스테와 리예카가 자유항의 지위를 가진 이후 코퍼항의 영향력은 더욱 약해져서 주변 항만의 기능이 흡수되었다. 다행히 1954년 코퍼가 2차 대전의 패전국인 이탈리아에서 유고슬라비아로 양도되었고 공산주의 체제 하에 느린 발전이지만 독립적인 성장을 할 수 있는 기회를 가지게 되었다.

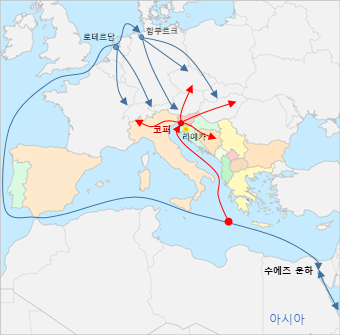

기존 아시아-유럽항로 대비 코퍼항 경쟁력

ⓒ이성우

유고슬라비아의 항만이 된 코퍼는 1957년부터 135m의 해안선을 항만으로 개발할 계획을 수립했고 첫 번째 항만 화물 처리 및 창고 회사 Pristanišče Koper를 설립하였다. 코퍼항은 이후 유고슬라비아 항만협회에 가입했고 1958년 10월 국가 승인을 받아서 현대 항만으로 다시 기능을 시작했다. 유고슬라비아의 수입이 증가함에 불구하고 코퍼항은 인접한 이탈리아 트리에스테항과 크로아티아 리예카항 사이에 기존 항만 경쟁력 구도에서 과거의 영광을 회복하지 못했다.

그러나 코퍼는 1961년 10월 항만공사인 Luka Koper를 재설립하고 사회 소유 및 관리 기업으로 항만을 운영하기 시작했다. 코퍼항만공사(Luka Koper)는 1962년 말까지 전체 시설을 통합하였고 이후 냉동창고 시설 확장과 통관기능을 증설하면서 1962년 연 처리 물동량이 270천톤, 1963년 628천톤으로 급증하기 시작했다.

다만, 우수한 항만의 입지에도 불구하고 배후지 철도망이 연결되지 않았고 주요 도로망도 모두 트리에스테에 집중되어 있어서 항만을 이용하는 배후지 연결성에 제약이 존재하였다. 코퍼항을 이용하는 화물은 대부분 슬로베니아와 세르비아 시장으로 수입되었으나 다른 배후 유럽국가로 환적되는 화물은 코퍼항 전체 화물 중 20%에 불과했다.

슬로베니아 항만공사는 1963년 항만과 인접지역을 자유무역지역으로 지정하고 하역, 보관, 보수, 검수 등 환적화물에 대한 다양한 부가가치 서비스를 제공하기 시작했다. 이후 코퍼항의 가장 큰 문제인 배후지와의 철도 연결부분이 부각되었다. 코퍼항만공사의 노력으로 1967년 코퍼와 프레슈니차(Presnica) 사이 단절되었던 31km 구간의 철도가 연결되면서 코퍼항의 새로운 전기를 마련하게 되었다. 코퍼항은 슬로베니아를 넘어 오스트리아, 세르비아, 헝가리, 독일 남부 등 넓은 배후지에 화물을 운송하기 위해서는 중장기 거리 운송수단인 철도가 필수였기 때문이다.

1970년~1980년대를 거치며 코퍼항은 컨테이너와 RO-RO선이 접안하는 전용 항만이 되었고 자국화물보다 환적화물이 더 많은 국제환적항으로 성장해 나가게 되었다. 1991년 독립과 함께 유고슬라비아가 아니라 슬로베니아의 항만이 된 코퍼는 슬로베니아의 경제 회복과 연계되어 역동적인 성장기를 맞이하게 되었다. 코퍼항은 1990년부터 2000년까지 화물 처리량은 70% 이상 증가했으며, 연간 약 8%의 성장률을 기록했다.

2022년 코퍼항은 컨테이너 1백만 TEU와 자동차 80.1만대를 처리한 아드리아해 최대 항만 중 하나가 되었다. 코퍼항 처리화물의 2/3이 오스트리아, 이탈리아, 헝가리, 체코, 슬로바키아 화물이다. 현재 코퍼항의 하역능력은 100만 TEU로 이미 2022년 그 능력을 넘어서서 항만 하역능력 확충과 단일 노선인 코퍼-류블랴나(Ljubljana: 슬로베니아 수도) 연결 배후철도의 화물 정체 문제가 풀어야 할 큰 숙제가 되고 있다.

코퍼항 전경과 내부 사진

ⓒLuka Koper, 홈페이지

항만은 도로, 철도와 다르게 국가 간에 경쟁을 하는 물류 인프라이다. 과거 부산항이 일본의 고베항 그리고 대만의 카오슝항을 넘어서 현재 위치에 오르게 된 것도 부산항의 우수한 지리적 입지뿐만 아니라 우리나라의 수출주도형 경제구조, 전국과 연결된 배후철도와 고속도로, 중국의 경제 성장 등이 융합되면서 오늘날에 이르고 있다.

반대로 최근 중국 항만들의 도약과 함께 글로벌 공급망 재편으로 인한 북미지역 수출 물동량 감소, 우리나라 기업들의 북미지역 투자 증가로 인한 한국과 아시아지역 투자 감소 등은 현재 부산항이 직면한 위기 요인들이다.

아드리아해의 눈물에서 보석으로 상황이 바뀐 코퍼항의 굴곡을 살펴보면 부산항이 걸어가야 할 시사점을 얻을 수 있을 것이다. 현재 코퍼항은 인건비와 배후 연결망에 문제가 있는 이탈리아 트리에스테항은 완전히 압도하고 있으나 재도약 중인 크로아티아 리예카항과는 치열하게 경쟁을 하고 있다.

이미 다수의 국적 기업들이 리예카항 배후지역에 투자를 하고 있으나 세계 최대 선사 중 하나인 머스크(Maersk)사가 현지 거점으로 활용 중에 있다. 그 배후에는 크로아티아 정부의 적극적인 지원과 코퍼항이 직면한 시설과 비용 문제가 내재되어 있다.

이러한 도전으로 언제 코퍼항이 고생 끝에 회복한 중앙유럽의 물류중심 기능을 잃을지 모른다는 것이다.

과거 부산항 역시 이미 중국 상하이, 닝보, 칭다오항의 압도적인 규모의 경제에 밀려서 많은 부분을 내어줬다. 그리고 현재는 부산항 환적화물의 주력인 미국향 환적화물 역시 트럼프발 관세전쟁으로 어떤 상황에 직면할지 모른다. 이러한 대목에서 부산항과 부산시의 미래를 위해서는 새로운 전환이 필요한 시점이다. 현재 언급되고 있는 북극항로, 내륙철도 연결 그리고 가덕도신공항과 연계한 복합물류체계 구축 등이 대안으로 부상하고 있다.

그러나 해당 대안들이 실현되기 위해서는 단순한 정치적 공약이나 수사로 남아서는 안 되고 글로벌 공급망의 다원화, 주변 강대국의 정책 변화, AI가 주도하는 글로벌 시장변화 등 큰 흐름의 방향을 이해하고 이에 맞는 전략 과제와 대응 방안을 수립해서 실현할 때이다.

이성우

한국해양수산개발원 물류·해사산업연구본부 선임연구위원

포용과 통섭의 공간이 바다인 것처럼, 해양물류는 전체 물류산업을 연결하고 융합하는 산업으로 진화해야 한다고 생각한다.

해양도시의 물류 및 경제산업에 관한 전문위원으로 활발히 활동한다.