해양과학 움직이는 것이 미래다. 부유식 해상풍력의 시대

페이지 정보

본문

도시와 바다를 잇는 인프라의 진화

부산 광안리 해수욕장은 사계절 내내 2030세대로 북적인다. 여름 주말 밤이면 화려한 드론쇼가 펼쳐지고, 바다 위로 뻗은 광안대교는 다채로운 조명으로 물 든다. 20년 전만 해도 상상하기 어려웠던 풍경이다.

부산은 바다에 길을 내며 교통난 해소 그 이상을 실현했다. 광안대교는 도시에 새로운 일상을 선물했다. 바다 위를 달리는 경험, 교량 위에서 내려다보는 야경, 해운대와 광안리를 잇는 새로운 동선까지. 모두가 바다가 준 변화다. 예전엔 육지에서 바다를 바라봤다면, 이제는 바다 한복판에서 도시를 바라본다.

광안대교의 야경

Ⓒ https://www.visitbusan.net (2025.8.5.) 비짓부산

광안대교는 바다를 ‘교통의 장애물’이 아닌 ‘도시 인프라의 일부’로 재정의한 상징적 결과물이다. 이제 우리는 그보다 한 걸음 더 나아가 ‘바다’라는 공간을 ‘에너지 전환’이라는 새로운 과제와 연결하고 있다. 해상에 교량을 세웠던 것처럼, 이제는 부유식 해상풍력과 ESS가 그다음 이야기를 써 내려갈 차례다.

바다는 에너지 플랫폼이다

바다는 더 이상 바라보는 아름다운 풍경이 아니다. 이제는 전기를 생산하고 저장하는 실질적 ‘에너지 플랫폼’으로 진화하고 있다.

한국의 바다는 육지보다 50% 강한 바람을 품고 있다. 연평균 7~8m/s의 바람이 사계절 불어온다. 풍력 발전량은 풍속의 세제곱에 비례하기 때문에, 바다는 육상보다 최대 3배 많은 전기를 만들어낼 수 있다. 문제는 깊은 바다다. 수심 50m를 넘으면 고정식 터빈을 바닥에 박는 비용이 급격히 증가하기 때문이다.

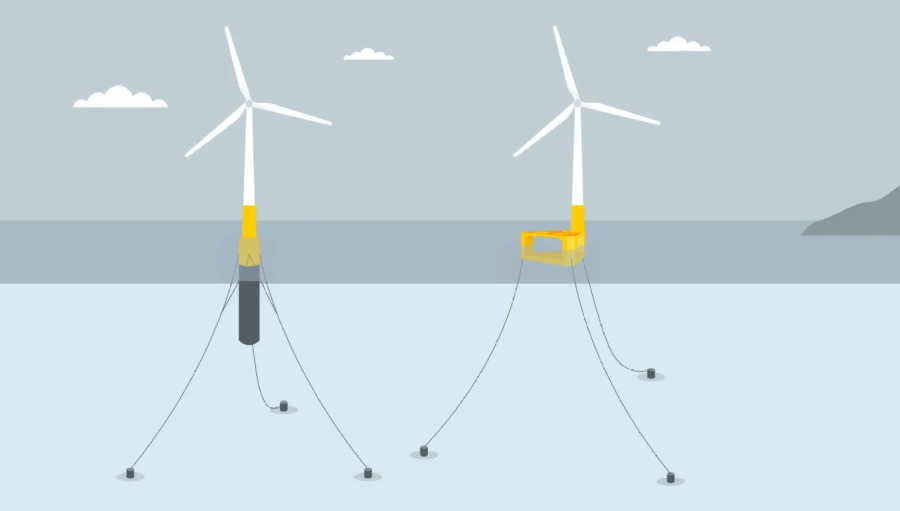

부유식 해상풍력의 개념도

Ⓒhttps://www.equinor.com (2025.8.5.) 에퀴노르

해상에서 시작된 혁신

이 한계를 뛰어넘는 해법이 바로 부유식 해상풍력이다. 부유식 해상풍력은 플랫폼을 바다에 띄우고 체인으로 해저에 고정하는 방식으로, 수심 60~200m 구간에서 효율적으로 작동한다. 울산 앞바다는 이러한 조건을 모두 갖춘 지역으로, 국내 해상풍력 개발의 거점이자 실증단지로 주목받고 있다.

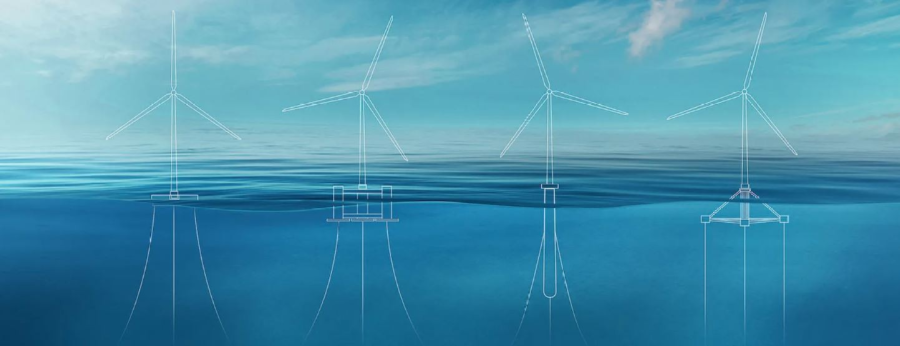

부유식 해상풍력의 주요 유형

Ⓒ https://www.dnv.com (2025.8.5.) 검색자료

(DNV(Det Norske Veritas) : 에너지·해양 분야 인증 전문기관)

전 세계적으로도 부유식 해상풍력은 이제 막 '본게임'에 들어섰다. 2023년 기준, 실제로 바다 위에 설치된 설비는 46MW에 불과하지만, 승인 대기와 계획 단계까지 합치면 무려 244GW 규모의 프로젝트가 줄을 서 있다. 글로벌 에너지 전문기관 블룸버그 뉴에너지파이낸스(BNEF)는 이 기술이 2040년까지 80GW로 성장할 것으로 내다봤다1). 이제 앞으로 10년은 부유식 해상풍력이 ‘거인의 잠에서 깨어 나는 시간’으로 기록될 것이다.

1) 「부유식 해상풍력 전망과 시사점」 세계 에너지시장 인사이트 제 24-20호(2024.10) 에너지경제연구원 (KEEI) / 재인용: BNEF

이 거인의 첫걸음은 노르웨이와 일본에서 시작됐다. 2009년 노르웨이는 세계 최초로 바다에 부유식 풍력 터빈을 띄웠고, 이후 북해의 거센 바람 위에 ‘하이 윈드 탐펜(Hywind Tampen)이라는 거대한 전기 정원을 만들었다. 일본은 후쿠시마 해역에서 실증단지를 가동하며 지진과 태풍에 맞서는 기술을 축적해 오고 있다.

노르웨이 북해 해역에 위치한

세계 최대 규모의 부유식 해상풍력발전소 하인윈드 탐펜(Hywind Tampen)

Ⓒhttps://www.equinor.com (2025.8.5.) 에퀴노르

부유식 해상풍력의 경제성도 급속히 개선되고 있다. 에너지 전문기관 DNV는 2050년까지 발전비용이 $67/MWh로 하락해, 원전보다 저렴해질 것으로 전망 했다. 지금은 바다 위에서 바람을 잡아 전기를 만드는 일이 비싸 보일지 몰라도, 기술은 시간의 경사면을 따라 내려가듯, 비용을 낮춘다. 2050년쯤엔 바다가 가장 경제적인 전기공장, 즉 발전소가 될 것이다.

한국, 세계 4강을 향해

우리가 주목할 점은 한국이 2040년까지 세계 4대 부유식 해상풍력 보급국으로 성장할 것이라는 전망이다2). 실제로 한국은 2021년 기준 13.6GW 규모의 프 로젝트가 전기사업 허가를 받았고, 이 중 6.2GW는 환경영향평가를 마쳤다 「IEA Wind TCP Annual Report」(2021) International Energy Agency(IEA)

. 울산 앞바다에서 시작된 실험은 어느새 13.6GW라는 거대한 숫자를 품게 되었고, 그 바다는 이제 에너지 전환의 세계적 무대에 진입하고 있다.

2) 「부유식 해상풍력 전망과 시사점」 세계 에너지시장 인사이트 제 24-20호(2024.10) 에너지경제연구원 (KEEI)

울산 부유식 해상풍력 프로젝트 ‘반딧불이’ 조감도

Ⓒ매일경제 https://www.mk.co.kr (2025.8.6.) 검색자료

https://www.mk.co.kr/news/economy/11385715

이러한 변화는 바다뿐 아니라 항만의 풍경도 바꾸고 있다. 초대형 풍력 터빈을 조립해 바다로 띄우려면, 넓고 깊은 항만과 중량물을 다룰 특수 장비, 그리고 이를 실어나를 대형 선박이 필요하다. 항만은 이제 단순한 물류 거점을 넘어, ‘떠다니는 전기공장’을 바다로 띄우는 미래형 작업장으로 진화하고 있다.

공존의 시대, 바다에서 시작된다

부유식 ESS(에너지 저장 시스템)는 바람의 불확실성을 길들이는 기술이다. 바람은 예고 없이 불지만, 전력망은 예측 가능한 안정적인 공급을 원한다. 배터리는 파도 위에서 전기를 품고, 그 에너지를 시간 너머로 이월시킨다. 부유식 ESS는 바다에 떠 있는 또 하나의 에너지 허브이자 시간과 공간을 연결하는 전력 시스템의 중심축이다.

한편, 바다는 기술의 무대이기 이전에 수많은 생명의 터전이기도 하다. 풍력발전 설비의 고정장치가 해저의 지형을 흔들고, 전력 케이블이 생물에 영향을 미치는 전자기장을 만들 수 있다. 외래종 유입 같은 변수 역시 경계 대상이다. 부유식 해상풍력과 ESS는 단지 효율만이 아니라, 공존과 균형을 고려한 해양 공간계획과 함께 가야 할 것이다.

이제 우리는 단순히 바다 위에 기술을 띄우는 것을 넘어, 전혀 새로운 해양 문명을 설계하고 있다. 풍력은 등대처럼 바다를 밝히고, ESS는 그 곁을 지키는 부표처럼 에너지를 품는다. 이 ‘떠다니는 것들’은 단순한 설비가 아니다. 어업과 공존하고, 생태계를 품으며, 청정에너지를 빚어내는 해양 문명의 서막이자, 새로운 질서의 출발점이다.

이 유연한 인프라의 시대는 이미 바다에서 시작되었다.

강민아

한국동서발전(주) 과장, 이화여대 언론홍보학 석사

그림과 글로 세상을 풀어내는 바이링궐, 그림 그리는 기획자이다.

20년 이상 기업과 NGO에서 PR 업무를 해왔으며

에너지 정책과 신재생에너지 기술을 누구나 이해하기 쉽게 전달하는

전략 커뮤니케이션 분야에 관심이 많다.